一度死んだ市場を切り開いた任天堂。

「アタリショック」という言葉を聞いたことがあるだろうか。

1980年代前半、北米では家庭用ゲームが空前のブームを巻き起こしていた。主役となったのはアタリ社の「Atari VCS(以下VCS)」というゲーム機だ。最盛期の市場規模は、当時のレートで7500億円以上になり、アタリ社だけでなく様々な企業がゲーム業界に参入し、ハードウェアやソフトウェアを発売していた。

だが、このVCSには大きな、そして致命的な問題が一つあった。それは、「誰でもゲームを作って売ることが出来たこと」だ。売れる市場には人が群がるのが世の常。ブームの真っ只中だったVCSも、ありとあらゆる人々がゲームを作り、販売していた。

当然、そういった人々の中には、それまでゲームなど作ったこともないような異業種もたくさん含まれており、市場には低品質のゲームが溢れかえった。当時は今ほどゲームの情報に溢れていた時代ではなかったので、ユーザーは自分でお金を出してそういう粗悪品を掴まされ、失望や怒りにとらわれるという日々が日常化していった。

そして、1985年には市場規模がわずか200億円と、かつての40分の1近くまでに縮小し、北米における家庭用ゲーム機市場は事実上崩壊した。

ファミリーコンピュータ発売。

1983年、任天堂は日本において「ファミリーコンピュータ(以下ファミコン)」を発売した。

カートリッジ交換型のゲーム機は、VCSやカセットビジョンなど、他のメーカーが作ったゲーム機でも備えていた特徴であり、任天堂の発明というわけではないのだが、ファミコンはあらゆる点で当時の競合ゲーム機と比べて抜群にコストと性能のバランスが優れていた。

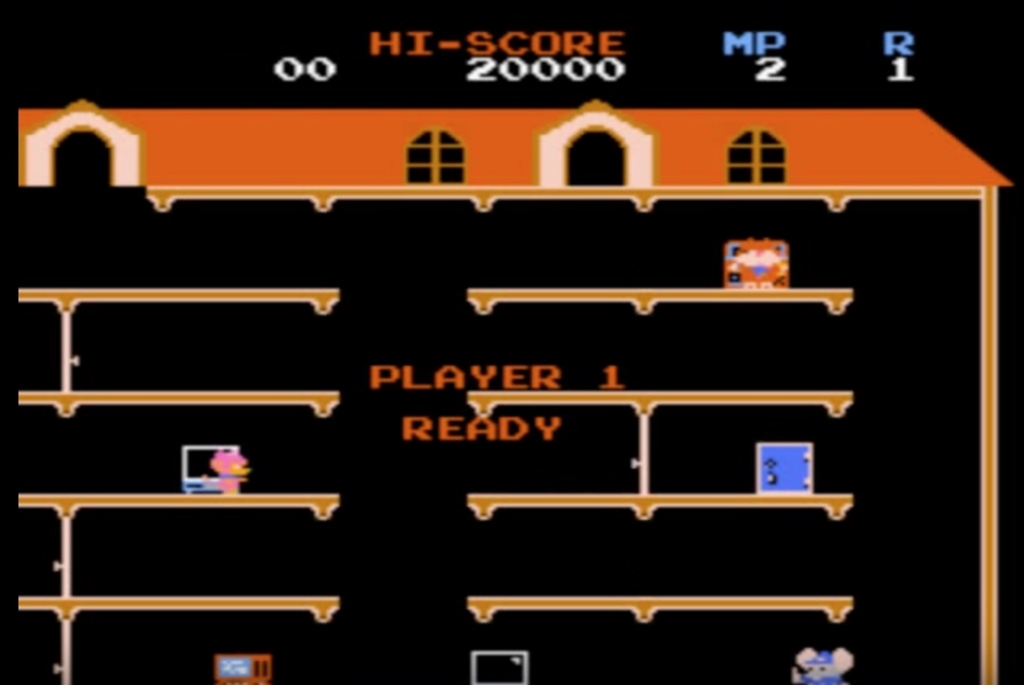

特に優れていたのは、リコー製カスタムチップによって実現された、滑らかなフレームレートと強力なスプライト機能を含むグラフィックス面だった。ファミコンのグラフィックスが当時の競合製品と比べてどれだけ優れていたかは、以下のスクリーンショットを見てもらえばわかるだろう。

スーパーカセットビジョン版マッピー 1986年発売。

ファミコン版マッピー 1984年発売。

スーパーカセットビジョンの方がファミコンよりも1年後発であり、さらに「マッピー」の移植はその2年後であるにも関わらず、ファミコン版の方がグラフィックスが美しい。

ファミコンの開発チームは、「他社が1年間は対抗できない物を作れ」という目標を、当時の任天堂社長だった山内溥氏(故人)によって定められた。これは正にその通りになり、価格比でファミコンの性能を凌ぐハードウェアの登場は、1985年のセガマークIIIを待たねばならなかった。

任天堂はファミコンに参入するメーカーに、高い障壁を設けた。1年に発売できるタイトルの本数制限(ただし、初期参入メーカーであるハドソン、ナムコ、タイトー、コナミ、カプコン、ジャレコは除く)と、ライセンス制の導入だ。任天堂が認めたメーカー以外はファミコンのソフトを販売できないようにしたのだ。

これは、アタリショックの教訓を活かした任天堂なりの粗製濫造や供給過多の防止策だった。この策は結果的に市場を守ることには成功したが、ナムコなどのメーカーがライセンス料を取ることで他社ゲームを供給するという、いびつな構造を生み出していく。

それでも、ファミコンは1985年の「スーパーマリオブラザーズ」の大ヒットなどを受けて爆発的に普及し、日本の家庭用ゲーム機市場を完全に掌握する。そして、その勢いは後継機であるスーパーファミコン(以下SFC)が発売されるとそのまま維持され、「ガリバー任天堂」とも言われる一強体制が完全に確立された。

PlayStation登場。

1990年前後、任天堂はソニーと共同でSFCのCD-ROMアダプタの開発をしていた。そのアダプタは「PlayStation」と名付けられた。

このCD-ROMアダプタは、ディスクのライセンスをソニーが持つ事になっていたが、発表直前になって任天堂がその契約内容を危惧し、土壇場でフィリップスとの共同開発へと鞍替えする。

裏切られた形になったソニーは、単独でハードウェアを開発してゲーム業界に参入する事を決意。そして、そのハードウェアにSFCのCD-ROMアダプタとして世に出るはずだった名前、PlayStationをそのまま採用した。

海外からの刺客「3DO」や、セガの「SEGA SATURN」、NECの「PC-FX(空気でしたけどね)」が続々とリリースされたこの時期は、「32ビットゲーム機戦争」として当時話題になったが、最終的に勝利したのはファイナルファンタジーやドラゴンクエストという有力フランチャイズを手に入れたPlayStationだった。

一方、任天堂はこの状況に危機感を抱いていた。任天堂のハードウェア「NINTENDO64」の開発が難航し、市場をソニーに奪われた事だけではなく、ソニーがゲーム業界への参入障壁を下げた事により異業種が次々と参入して、発売されるゲームの本数が爆発的に増えた事に対して、警鐘を鳴らすようになった。

「このまま量的拡大が続けば、アタリショックの再来は避けられない」

この時期を境に、任天堂はただのゲーム会社ではなく、巨大に膨れ上がったゲーム市場の守護者のような役割を担う存在へと変貌していく。

業界の守護者として。

PlayStationの成功を受けて、ソニーはPlayStation2を開発。1999年3月4日の発売初日で約100万台を出荷するなどして大成功を果たす。

先行で販売開始しており、対抗馬であったはずのドリームキャストは、ローンチ時の台数確保の失敗と逆ざやの解消が最後まで出来なかったことが響き、最終的にセガのハードウェア事業からの撤退という結果を招くことになる。

任天堂は2001年に、開発難度の軽減と安定的パフォーマンスの発揮を重視した新ハード「ニンテンドーゲームキューブ」を発売するが、トップシェアに君臨するソニーの牙城を崩すことは出来ず、逆にワールドワイドでは2001年に北米でローンチしたマイクロソフトの「Xbox」の後塵を拝する事になる。

ゲームキューブまでは、業界の方を見ながらハードウェアを作ってきた任天堂だが、ここに来て方針を転換し、PlayStation2以降のゲームについていけずにゲームから離れていったライトユーザーを取り込む為の策を講じることになる。

そうしたコンセプトのもとにリリースされたのが、「ニンテンドーDS(以下DS)」だ。

2つのスクリーンを持ち、タッチパネルによる直感的な操作を導入したこのハードウェアは、発売当初こそ一般人の間ではそれ程話題にならなかったが、2005年に発売された「nintendogs」と「脳を鍛える大人のDSトレーニング」が爆発的なヒットとなり、DSは「知る人ぞ知るゲーム機」から「誰でも知っているゲーム機」へと変貌を遂げた。

さらに任天堂は、ライトユーザー路線を推し進める新据え置きゲーム機「Wii」を開発する。

Wiiは、それまでボタンが増え、操作方法が複雑になる一方だったゲーム業界の方向性を根本から覆すハードウェアだった。

コントローラーは「Wiiリモコン」と呼ばれる片手で持てる形状の独特なもので、基本的にはこのリモコンを実際に動かすことで従来のゲームとは違ったプレーフィーリングをもたらす。

このモーションコントロールという概念は、従来の「ボタン操作を確実に素早く行う事」が全てであったゲームの操作体系を刷新し、ライトユーザーとコアゲーマーを同じラインへと引き戻す画期的な発明だった。

本体と同時発売された「Wiiスポーツ」は、累計8000万本を超えるメガヒットとなり、Wii本体も最終的には1億台を超え、現時点でPlayStation2、PlayStation(初代)に次ぐ1億台ハードとして名を残している。

その後も、任天堂はインターフェイスの刷新にこだわり、2007年発売の「Wii Fit」では「バランスWiiボード」と呼ばれる、ひずみゲージを利用した荷重計センサーを内蔵した床置き型コントローラーを開発。ワールドワイドで2600万本を超える売上を叩き出し、「最も売れた体重計」としてギネスブックにも登録された。

任天堂の誤算。

まさに絶好調の勢いだったライトユーザー路線だったが、この辺りから任天堂にとって誤算が生じ始める。

そもそも、日本と海外では「ゲームで遊ぶ年齢層」に大きな乖離が見られる。日本は「ゲームは子供の遊び」という考えが主流だが、下記の記事にも見られるように、例えば北米であればゲームで遊ぶ人の平均年齢は35歳と高い。

※日本のユーザーの調査結果は不明。そもそもあるのか? ファミ通ゲーム白書なんかを買えば載っているのかも知れない。

元々、家庭用ゲーム機市場が崩壊していた北米のゲーマー達は、ゲームをPCでプレイしていた。ファミコンやSFCの時代は、日本で発売されたゲームが1年くらい遅れてローカライズされたりしていた。市場自体はファミコンの大ヒットにより復興がなされていたが、家庭用ゲームではまだまだ後進国であり、世界のゲームの震源地はあくまで日本だった。

風向きが変わったのは、マイクロソフトがゲーム業界に参入してからだ。

Xboxが実質的にWindowsPCと同じアーキテクチャで作られていたこともあり、PCでゲームを作っていたデベロッパが相次いで参入し、北米でヒットを飛ばすようになる。

そして、その次の世代の「Xbox360」になると、マイクロソフトがインディーメーカーの参入を後押ししたこともあり、「LIMBO」を開発したPlaydeadのような小規模デベロッパでもヒットを飛ばす例が見られるようになった。

更に、PCの世界では「Steam」という新たなプラットフォームが登場し、ダウンロード販売が急速に成長。Steamクライアントを使えば、アカウントが紐付けされたPCからならば、どのPCでも自分が購入したゲームを遊ぶことが出来るようになり、コアなユーザーは、高スペックPCで高画質設定のゲームを楽しむようになった。コンソールは、それが出来ないユーザーが楽しむ下位互換機的な立ち位置になっていった。

この頃になると、日本のゲーム業界は世界の潮流に完全に乗り遅れた格好になっていた。PlayStation3やXbox360などのいわゆる「HDゲーム」の開発は、それまでの家庭用ゲームからさらに開発難度が上がり、日本のように全てを自社で賄おうとするやり方では太刀打ち出来なくなりつつあったのだ。

だが、欧米のデベロッパはPCでの開発が主流だったこともあって、ゲームエンジンを効率的に利用するなどの手法が確立されており、この世代でもどんどん優れたゲームを作り続けた。

任天堂もWiiがSDゲーム機だった事もあり、同じように業界の流れに乗り遅れた。

満を持して発売した「WiiU」は、やはり特殊なインターフェイス「WiiUゲームパッド」をウリにしたハードウェアだったが、あまりにも独特なギミックだったため、マルチプラットフォーム展開したいデベロッパからは避けられる結果を招く。

結果として、WiiUはNINTENDO64時代から続く「任天堂のゲームしか売れないハードウェア」というレッテルを払拭することは出来ていない。

それでも任天堂は特別であり続ける。

現時点では、以前の覇権を取り戻したとは決して言いがたい状況ではあるが、それでもデベロッパとしての任天堂の強さは世界屈指だ。

それに、なんといっても自社の利益だけでなく、「ゲーム業界の未来」の事を常に考え、案じながらゲームを作り続けているのは任天堂だけだ。

任天堂がなければ、アタリショックにより崩壊した北米ゲーム市場の復興はなされなかった(あるいは相当遅れた)だろうし、今現在のゲーム業界の隆盛も無かっただろう。

「誰もが楽しめるゲームを作る」

世界中を見渡しても、それが出来るのは唯一任天堂だけだ。

ゲームを全くプレイしたことのない人から、あらゆるゲームを遊び尽くしたコアなユーザーまでを満足させることが出来るゲームを作り続けられるのは、任天堂だけなのだ。

アタリショックの再来は、任天堂にとって最も恐れている最悪の事態だ。それだけは防がなかればならないという考えが、任天堂を突き動かし続けている。おそらく、それは任天堂自らが「ゲームの父であり母である」と自覚しているからではないか。

自らが復興させ、育ててきたゲーム業界を守る為に。そして、常にユーザーに新たなゲーム体験をもたらすことによって、ゲーム人口の拡大を図る為に、今日も明日も任天堂はゲームを作り続ける。

それは、「ゲームの親」としての任天堂の使命であり、社是といっても過言ではない。

自ら産んだ子供を守るのは、親の努めである。

だから、任天堂だけは特別な存在なのだ。