中島 滋隆

ナカジマ シゲタカ絵で見て分かる生活習慣病① 生活習慣病とホメオスタシス

-

糖尿病や高血圧、脂質異常症などの生活習慣病は、体の中で何が起きているのか、どうしてそうなるのか、絵で見て理解しましょう。

私たち人間はみな、外界の変化に影響され過ぎることなく、体内の状態が一定範囲に保たれるよう、無意識の調節機能が働いています。これをホメオスタシス(恒常性)と言います。

とは言え、外界と全く無関係でいることはできず、食べ物を外界から摂取し、利用しやすい形に消化器官で分解し、活動のエネルギー源や体の材料としながら生きる必要があります。

第2次世界大戦後、世界の多くの国々で、急激に栄養状態が改善しました。誕生以来、飢えとの闘いの連続だった人類に突如、日常的な栄養過剰時代が到来したのです。外界からの急激な流入増加に、調節機能はなかなか追いつきません。

そしてついに、ホメオスタシスが破たん。それが生活習慣病の本質です。

生きるために備蓄する

栄養過剰が問題になるのは、人間の体に栄養を蓄える仕組みが備わっているためです。

体内の様々な細胞は常に、寝ている間さえエネルギーを消費しています。だからと言って、一日中食べ続けるわけにもいきません。そこで摂取した栄養や生み出したエネルギーを、体内に備蓄しておくようになっています。

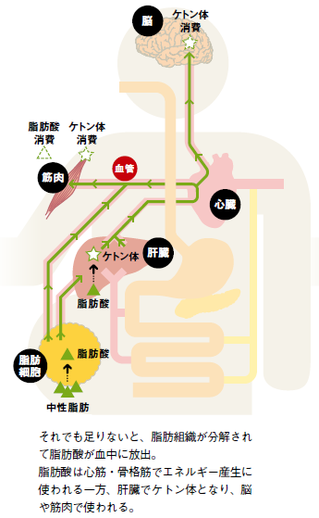

体の中に入ってきた食物のうち、ブドウ糖・タンパク質・脂質が、生きていくのに欠かせない三大栄養素です。いずれも消化器官で分解され、吸収されて血管やリンパ管に入り込んで体を巡ります。そして細胞の中でエネルギーに転換され消費される傍ら、余剰分は、さらなる変換を経て肝臓や筋肉、そして脂肪細胞に蓄えられます。

空腹時には、蓄えたエネルギー源を切り崩して、生命活動が継続されていきます。組織によって使えるエネルギー源が微妙に異なります。

さて、蓄えたものを使い切る前に、次の栄養が入ってきて溜まるというのが、現代の食生活です。これが、肥満や生活習慣病につながっていきます。

一方、蓄えが枯渇してもなお補給されないのが飢餓状態で、切羽詰まった脳は、筋肉などの組織を壊して自らのエネルギー源とします。過剰なダイエットが体を壊す理由です。