- カテゴリ:

- サッカー

2014年12月04日07:00

2014年、ベスト・オブ・サッカー本!

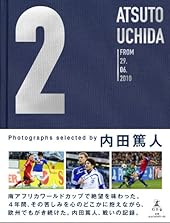

今年世の中に出たサッカー本を全部読んだわけではありませんが、決めます。もう僕の中で、コレを超えてくるサッカー本は出ないでしょう。「淡々黙々。」(内田篤人・三村祐輔著/幻冬舎)の発売を前に言い切ることには、若干のためらいもありますが、あえて弾言します。『通訳日記 ザックジャパン1397日の記録』(矢野大輔著/文芸春秋)がベスト・オブ・2014です。

この本は、サッカー日本代表前監督ザッケローニ氏の通訳を4年に渡ってつとめた矢野大輔氏の著作です。著作と言っても、内容は著者が4年間の仕事の傍らに書き留めてきた日記をまとめたというもの。日記なので、本当にただその日の出来事や、著者自身の家庭の話も含まれています。IKEAに行ったとか、家具を買ったとか、子どもが風邪を引いた、とか。

その意味で、純粋にサッカーを語ったというものではなく、著者の人生の記録をメインとした本ではあります。ただ、著者の通訳という仕事の性質が、この著作にザックJAPANの内幕を限りなく正確に記録させています。著者の主観や感想の合間に、確かに「言葉」が保存されている。ザッケローニ氏の言葉はもちろん、ザッケローニ氏と対話する本田△圭佑さんや長谷部誠さんの言葉までも。

もちろんすべてが正確とは限りません。記憶違いや翻訳によるニュアンスの変化、「通訳を介さなかった発言」も存在するでしょう。ただ、この膨大な記録が、2014年に刊行されたことは、そうした疑いを最小限に留めてくれる素晴らしい仕事ぶりだと考えます。

4年間の記録を、終幕から振り返って調整する時間は本書にはなかったはずです。たとえば過去を美化したり、誰かを神格化したり、都合の良い「歴史」をつづることは難しかったでしょう。後年ザックJAPANを語るにあたって、第一次の資料と呼ぶべき素晴らしい仕事だと思います。これは2002年ワールドカップ日本代表に密着したドキュメント「六月の勝利の歌を忘れない」を超えるものでしょう。あれは部外者の侵入でしたが、これは中枢中の中枢から漏れ出た記録なのですから。

すべてを紹介するには、とても書き切れないだけの中身がありますが、未読の方にはぜひ読んでいただきたい。特に、ザックJAPANを愛した人には読んでいただきたい。この本には、ザックの無念がインクと混ざり合うようにして染みついています。紙の匂いと一体となって、ザックの無念が鼻腔を通り抜けていきます。ただの日記ですが、涙さえ流せるかもしれません。

「兵どもが夢の跡」。

たどり着けなかった黄金郷への憧憬によって。

ということで、この印税を元手にカフェでも始めそうな雰囲気の表紙を眺めつつ、『通訳日記 ザックジャパン1397日の記録』(矢野大輔著/文芸春秋)をチェックしていきましょう。

◆ザッケローニ氏は旅の終わりに思ったに違いない!「知ってた」と!

「人生の宝物になる」と思い、日記をつけ始めたとする著者。それは決して、あとで本を出そうという意図ではありません。もともとはサッカー選手を志し、選手としての大成は果たせなかったものの、「サッカーで生きていく」という決意を抱いた著者の純粋な想いです。日本代表というビッグプロジェクトに帯同し、そこで経験したことは、サッカーで生きていくうえで今後も必ず役に立つ。決して忘れてはいけないモノだ、という。

そのせいか、日記の中にはザッケローニ氏から個人的にかけられた言葉も多数記録されています。そして、そのすべてが代表チームをテクニカルに語るものというわけではありません。代表チームを通じて人生を語る言葉、指導者を志す者へのザックからのアドバイスなど、著者が「残しておきたい」と思った言葉が多く拾われています。これはサッカーに興味がない方でも、人生訓として読むに値するものでしょう。

第一の言葉がサッカーのテクニカル側からのアプローチとすれば、第二の言葉は人生側からアプローチ。どちらも概念的には同じ内容を繰り返しているものでしょう。正しい場所にあり、正しいバランス、正しい基準を保つことの大切さを説いています。このような言葉の数々を、著者はサッカーの教えとしても、人生の教えとしても、丁寧に記録をつけていった…その集大成が本書なのです。

したがって、本書には「敗因分析」なるものは存在しません。

あるのは時系列に沿った記録であり、ワールドカップ本大会を終えたあとは、著者自身が筆をおいています。刻々と変化する状況に焦り、抵抗し、勇気を取り戻し、また落ち込むその過程が、順に記録されているだけ。むしろ本書は、その言葉の貴重な一次資料として活用されるべきものです。本書を踏まえて、読者がそれぞれに敗因分析をするのです。

本書の中で、ザッケローニ氏は相当に多くのコミュニケーションを選手と図っています。積極的に声を掛けることはもちろん、選手たちからの意見にも耳を傾けます。特に氏が信頼していたのがキャプテンの長谷部誠さん。長谷部さんへの並々ならぬ信頼は、かの名選手マルディーニ氏と並び称されるほどでした。

ザッケローニ氏は長谷部さんとよく話し、また長谷部さんもザッケローニ氏にたびたび進言をします。いち選手を超えて、スタッフの一員といってもよいほどの濃密なコミュニケーションがそこにはありました。たとえば、本大会に大久保嘉人さんを招集するにあたり、ザッケローニ氏は「ヨシトを呼ぶことでネガティブな要素はあるか?」と長谷部さんに確認を取ったといいます。それだけの信頼をキャプテン長谷部に対して抱き、長谷部さんの言葉を汲んできた。

さらに、長谷部さんのひとつ下の階層で、「HHE」とまとめられた中心選手の集まりがありました。長谷部誠・本田△圭佑・遠藤保仁の3名です。彼らとの対話を重ね、ビジョンを共有し、成長していったのがザックJAPANの歩みでもあったのです。彼らとの知られざるやり取りは、「通訳」の記録だからこそ垣間見えたものです。敗因分析をする前に、前段として本書を読まないとしょうがないでしょう。

ひとつ印象的な場面が、2013年10月12日と翌日の項。ここでは東欧遠征・セルビア戦で完敗を喫したあとの、HHEとのミーティングの様子が描かれています。僕はこのページを読みながら、付箋紙に「敗因」と書いて貼り付けました。本書全体を通じてみたとき、もっとも監督と選手の向いた方向にズレが生じた場面であったように感じたからです。

選手側からの新オプションの提案。監督からのチームコンセプトの再提示。両者はどちらかが折れるということではなく、すり合わせるように中間で折り合いをつけます。それはザッケローニ氏の良さでもあり、上から押さえつけられない甘さであったかもしれません。この一連のやり取りは、「自分たちのサッカー」と呼ばれたものが本当に自分たちのサッカーであったのかどうか、またそれは「ザッケローニ氏のサッカー」であったのか、改めて考察するよい材料となるでしょう。

もちろん、HHEだけでなく本当に多くの選手とのコミュニケーションが本書には記録されています。そして、4年を経た今だからこそ、甘い痛みとなってチクリと刺さる部分もあります。ザッケローニ氏の言葉は、常に期待に満ちています。メディアに露出する発言も十分に日本代表への期待に満ちたものでしたが、本心はそれよりももっと期待していたのです。日本代表のクオリティへの揺るぎない信頼と自負。全編に渡り、氏がそれを失うことはありません。あのコロンビア戦を迎える段でも、そこに曇りはありません。

ただ、その期待感がキラキラと輝いていたのは、4年目よりも3年目、3年目よりも2年目、2年目よりも1年目だったように、本書全編を通読すると感じられます。終末期には「メンバー固定化」と揶揄されたザックJAPANですが、ザッケローニ氏の夢想の中では、固定化など微塵も考えられていなかった。むしろ、4年後の変貌を想像してキラキラしていた。多くの選手が名前を挙げて絶賛され、その絶賛には遠く及ばない現在地にいます。そうしたキラキラした言葉たちもまた、「敗因分析」にあたっては重要でしょう。「固定化」は意図されたものだったのか。はたまた、固定せざるを得ないまでに、サシカエる駒がない状況に追い込まれたのか。

このような多くの期待をザッケローニ氏は抱き、その期待を静かに箱に戻してきたのでしょう。象徴的な場面として、中村憲剛さんの招集を巡って、本書の中でたびたびザッケローニ氏が迷う場面を挙げられます。起用法としては憲剛さんはサブになる、しかし年齢と実績を考えれば「絶対的なレギュラー」でなければ呼ぶことがためらわれる。もっと若い選手が現れてくれれば、という迷いです。

しかし、実際は中村憲さんは長く招集されつづけました。ワールドカップ本大会では大久保嘉人さんがサプライズで代表入りを果たしました。そして、本大会に臨むにあたっては、こんな記述も残されています。「ちなみに監督は“遠藤の後継者は青山”と考えている。『ようやく見つかった』と」。キラキラした期待のもういくつかが叶い、大きな成長曲線を描いていたら、ザックJAPANの最終形はもっと違ったものになっていたのかもしれません。十分に美味いが、思ったほど膨らまなかったパンのようなものだったのかもしれません。ザックJAPANの最終形は。

さて、本書に「敗因分析なるものは存在しはない」「読者がそれぞれに敗因分析をする」と書きました。確かに、事後の分析はありません。2014年6月25日の記録が最後なのですから当然です。ただ、そこに至る「予言」は残されています。多くの方が本書を手にしたとき、まず2014年ワールドカップ本大会の内幕を読むのでしょうが、本書の最大の見どころはチーム立ち上げ直後の記録と、そこにある「予言」だろうと思います。

そこに残されているザッケローニ氏の予言。その予言は図らずも的中します。ザッケローニ氏は予め知り得た未来に抗い、別の未来を手繰り寄せようと、4年間自らの予言と戦っていたのでしょう。そして、あの結末を迎えたときは、驚くのではなく「知ってた」と思ったことでしょう。これらの予言を読み、4年を回想したとき、改めて悔しさと無念さを抱かずにはいられない。

もし書店で本書を手にする機会があれば、第一章だけでも読んでみていただきたい。そして、あの結末を思い返していただきたい。予言の中の日本代表の姿と、抗おうともがく日本代表のふたつの姿を。そして、ラストシーンでふたつがピッタリと重なるところを。そこに至る過程も含め、本書には旅の記録が残されています。

結末が先にわかっていることで、より一層情感を増す物語があります。ラストシーンで主人公が死ぬ。ラストシーンで世界が滅びる。結末を知るがゆえに、途中で描かれる幸せが涙を誘うような物語が。本書を読むと、そんな物語が見えてくるかもしれません。ただの日記ですが、少し泣ける。そういう物語として本書を楽しむのも、また一興ではないかと思います。ラストシーンで死ぬことがわかっている主人公を、何とか助けようと、最後まで運命に抗う物語として。

本書、オススメです。

巻末には「ザックJAPAN招集率最高は伊野波(96%)」などの小ネタも!

今年世の中に出たサッカー本を全部読んだわけではありませんが、決めます。もう僕の中で、コレを超えてくるサッカー本は出ないでしょう。「淡々黙々。」(内田篤人・三村祐輔著/幻冬舎)の発売を前に言い切ることには、若干のためらいもありますが、あえて弾言します。『通訳日記 ザックジャパン1397日の記録』(矢野大輔著/文芸春秋)がベスト・オブ・2014です。

この本は、サッカー日本代表前監督ザッケローニ氏の通訳を4年に渡ってつとめた矢野大輔氏の著作です。著作と言っても、内容は著者が4年間の仕事の傍らに書き留めてきた日記をまとめたというもの。日記なので、本当にただその日の出来事や、著者自身の家庭の話も含まれています。IKEAに行ったとか、家具を買ったとか、子どもが風邪を引いた、とか。

その意味で、純粋にサッカーを語ったというものではなく、著者の人生の記録をメインとした本ではあります。ただ、著者の通訳という仕事の性質が、この著作にザックJAPANの内幕を限りなく正確に記録させています。著者の主観や感想の合間に、確かに「言葉」が保存されている。ザッケローニ氏の言葉はもちろん、ザッケローニ氏と対話する本田△圭佑さんや長谷部誠さんの言葉までも。

もちろんすべてが正確とは限りません。記憶違いや翻訳によるニュアンスの変化、「通訳を介さなかった発言」も存在するでしょう。ただ、この膨大な記録が、2014年に刊行されたことは、そうした疑いを最小限に留めてくれる素晴らしい仕事ぶりだと考えます。

4年間の記録を、終幕から振り返って調整する時間は本書にはなかったはずです。たとえば過去を美化したり、誰かを神格化したり、都合の良い「歴史」をつづることは難しかったでしょう。後年ザックJAPANを語るにあたって、第一次の資料と呼ぶべき素晴らしい仕事だと思います。これは2002年ワールドカップ日本代表に密着したドキュメント「六月の勝利の歌を忘れない」を超えるものでしょう。あれは部外者の侵入でしたが、これは中枢中の中枢から漏れ出た記録なのですから。

すべてを紹介するには、とても書き切れないだけの中身がありますが、未読の方にはぜひ読んでいただきたい。特に、ザックJAPANを愛した人には読んでいただきたい。この本には、ザックの無念がインクと混ざり合うようにして染みついています。紙の匂いと一体となって、ザックの無念が鼻腔を通り抜けていきます。ただの日記ですが、涙さえ流せるかもしれません。

「兵どもが夢の跡」。

たどり着けなかった黄金郷への憧憬によって。

ということで、この印税を元手にカフェでも始めそうな雰囲気の表紙を眺めつつ、『通訳日記 ザックジャパン1397日の記録』(矢野大輔著/文芸春秋)をチェックしていきましょう。

◆ザッケローニ氏は旅の終わりに思ったに違いない!「知ってた」と!

「人生の宝物になる」と思い、日記をつけ始めたとする著者。それは決して、あとで本を出そうという意図ではありません。もともとはサッカー選手を志し、選手としての大成は果たせなかったものの、「サッカーで生きていく」という決意を抱いた著者の純粋な想いです。日本代表というビッグプロジェクトに帯同し、そこで経験したことは、サッカーで生きていくうえで今後も必ず役に立つ。決して忘れてはいけないモノだ、という。

そのせいか、日記の中にはザッケローニ氏から個人的にかけられた言葉も多数記録されています。そして、そのすべてが代表チームをテクニカルに語るものというわけではありません。代表チームを通じて人生を語る言葉、指導者を志す者へのザックからのアドバイスなど、著者が「残しておきたい」と思った言葉が多く拾われています。これはサッカーに興味がない方でも、人生訓として読むに値するものでしょう。

<本書P27より、「2010年10月5日」のザッケローニ氏の言葉>

「大阪に行くなら、大阪行きの飛行機が出発する時間にちゃんと空港にいなければ飛び立つことはできない。サッカーも同じ。大切なのはスタートとなるポジショニングだ」

<本書P105より、「2011年9月2日」のザッケローニ氏の言葉>

「何にでも当てはまるが、Riferimento(基準)が大事。私はあるべき物が常にあるべき場所にないと気が済まない」

「サッカーもそうだ。状況に応じて見るべきものを整理する。つまりRiferimento(判断基準)があることによってプレーがしやすくなる」

「人間という生き物には、このRiferimento(拠り所)が必要なんだ。どうしてMamma Miaって言うか分かるか? 人間は拠り所が欲しいんだ。それがMammaなんだ」

「監督という仕事をしていると、ある時急に“今、自分が世界で一番すごい人間じゃないか?”と錯覚する瞬間がある。決してそんなことはない。人間には家族、友人、仲間が必要なんだ。ひとりでできることは限られている。つまり、常にバランスが大切なんだ」

価格:1,620円 |

第一の言葉がサッカーのテクニカル側からのアプローチとすれば、第二の言葉は人生側からアプローチ。どちらも概念的には同じ内容を繰り返しているものでしょう。正しい場所にあり、正しいバランス、正しい基準を保つことの大切さを説いています。このような言葉の数々を、著者はサッカーの教えとしても、人生の教えとしても、丁寧に記録をつけていった…その集大成が本書なのです。

したがって、本書には「敗因分析」なるものは存在しません。

あるのは時系列に沿った記録であり、ワールドカップ本大会を終えたあとは、著者自身が筆をおいています。刻々と変化する状況に焦り、抵抗し、勇気を取り戻し、また落ち込むその過程が、順に記録されているだけ。むしろ本書は、その言葉の貴重な一次資料として活用されるべきものです。本書を踏まえて、読者がそれぞれに敗因分析をするのです。

本書の中で、ザッケローニ氏は相当に多くのコミュニケーションを選手と図っています。積極的に声を掛けることはもちろん、選手たちからの意見にも耳を傾けます。特に氏が信頼していたのがキャプテンの長谷部誠さん。長谷部さんへの並々ならぬ信頼は、かの名選手マルディーニ氏と並び称されるほどでした。

ザッケローニ氏は長谷部さんとよく話し、また長谷部さんもザッケローニ氏にたびたび進言をします。いち選手を超えて、スタッフの一員といってもよいほどの濃密なコミュニケーションがそこにはありました。たとえば、本大会に大久保嘉人さんを招集するにあたり、ザッケローニ氏は「ヨシトを呼ぶことでネガティブな要素はあるか?」と長谷部さんに確認を取ったといいます。それだけの信頼をキャプテン長谷部に対して抱き、長谷部さんの言葉を汲んできた。

さらに、長谷部さんのひとつ下の階層で、「HHE」とまとめられた中心選手の集まりがありました。長谷部誠・本田△圭佑・遠藤保仁の3名です。彼らとの対話を重ね、ビジョンを共有し、成長していったのがザックJAPANの歩みでもあったのです。彼らとの知られざるやり取りは、「通訳」の記録だからこそ垣間見えたものです。敗因分析をする前に、前段として本書を読まないとしょうがないでしょう。

ひとつ印象的な場面が、2013年10月12日と翌日の項。ここでは東欧遠征・セルビア戦で完敗を喫したあとの、HHEとのミーティングの様子が描かれています。僕はこのページを読みながら、付箋紙に「敗因」と書いて貼り付けました。本書全体を通じてみたとき、もっとも監督と選手の向いた方向にズレが生じた場面であったように感じたからです。

<本書P280より、「2013年10月12日」のザッケローニ氏の言葉>

「本当に心の底から、我々のサッカーを信じてやっているのか? 私はそうは思わない。もっとトライすべきであって、深くとことんトライした上で、監督である私に意見を言ったほうが良いのではないか?」

<本書P284より、「2013年10月13日」のザッケローニ氏の言葉>

「もし我々がやってきた形に疑問を抱えていたなら、それはすごく残念なことだ。もっと自由にやりたい、前の3枚が自由に動きたいなら4-3-3にして、3MFが中央でバランスを取り続けるサッカーをするしかないし、チームとして方向転換する必要がある」

選手側からの新オプションの提案。監督からのチームコンセプトの再提示。両者はどちらかが折れるということではなく、すり合わせるように中間で折り合いをつけます。それはザッケローニ氏の良さでもあり、上から押さえつけられない甘さであったかもしれません。この一連のやり取りは、「自分たちのサッカー」と呼ばれたものが本当に自分たちのサッカーであったのかどうか、またそれは「ザッケローニ氏のサッカー」であったのか、改めて考察するよい材料となるでしょう。

もちろん、HHEだけでなく本当に多くの選手とのコミュニケーションが本書には記録されています。そして、4年を経た今だからこそ、甘い痛みとなってチクリと刺さる部分もあります。ザッケローニ氏の言葉は、常に期待に満ちています。メディアに露出する発言も十分に日本代表への期待に満ちたものでしたが、本心はそれよりももっと期待していたのです。日本代表のクオリティへの揺るぎない信頼と自負。全編に渡り、氏がそれを失うことはありません。あのコロンビア戦を迎える段でも、そこに曇りはありません。

ただ、その期待感がキラキラと輝いていたのは、4年目よりも3年目、3年目よりも2年目、2年目よりも1年目だったように、本書全編を通読すると感じられます。終末期には「メンバー固定化」と揶揄されたザックJAPANですが、ザッケローニ氏の夢想の中では、固定化など微塵も考えられていなかった。むしろ、4年後の変貌を想像してキラキラしていた。多くの選手が名前を挙げて絶賛され、その絶賛には遠く及ばない現在地にいます。そうしたキラキラした言葉たちもまた、「敗因分析」にあたっては重要でしょう。「固定化」は意図されたものだったのか。はたまた、固定せざるを得ないまでに、サシカエる駒がない状況に追い込まれたのか。

<本書P54より、「2011年1月16日」のザッケローニ氏の言葉>

「柏木みたいな若手がトップクラスまで駆け上がっていくケースはいくらでもある。ミランの監督時代、ココがそうだった」

<本書P78・87・88より、「2011年3月28日」「2011年5月30日」「2011年5月31日」のザッケローニ氏の言葉>

「遠藤(保仁)の後継者になれる可能性があるのは家長(昭博)だ」

「家長をクラブチームで毎日指導したい」

「ペルー戦で家長をスタメンで試してみようと思う。事前に本人にも伝える。つまりビッグチャンスを彼に与える。クオリティはある。覚醒するかは彼次第だ」

「ボランチとして超一流になれる能力がある」

「マジョルカ程度のチームで試合に出たり出なかったりするアキの姿は見たくない。普通の選手で終わるか、超一流になるかは君次第」

<本書P89より、「2011年5月31日」のザッケローニ氏の言葉>

「それだけの能力を持ちながら平凡なキャリアしか送れなかったら、それはタカシ自身のせいだ」

<本書P96・255より、「2011年6月7日」「2013年8月12日」のザッケローニ氏の言葉>

「マヤ(吉田)はイタリアのBIG3(ユベントス、インテル、ミラン)のどこにでもいける。それくらい素晴らしい」

「マヤはチェルシーでも、マンUでもプレーできる」

<本書P134・173・303より、「2012年5月22日」「2012年10月22日」「2013年11月19日」のザッケローニ氏の言葉>

「守りを覚えたら、レアル・マドリーでもプレーできる」

「私がパリ・サンジェルマンのGMだったら、今すぐ獲得に動く。(中略)そのポテンシャルは末恐ろしい」

「特に今日はヒロキがよかった。ヨーロッパのビッグクラブが放っておかないだろう」

価格:1,620円 |

このような多くの期待をザッケローニ氏は抱き、その期待を静かに箱に戻してきたのでしょう。象徴的な場面として、中村憲剛さんの招集を巡って、本書の中でたびたびザッケローニ氏が迷う場面を挙げられます。起用法としては憲剛さんはサブになる、しかし年齢と実績を考えれば「絶対的なレギュラー」でなければ呼ぶことがためらわれる。もっと若い選手が現れてくれれば、という迷いです。

しかし、実際は中村憲さんは長く招集されつづけました。ワールドカップ本大会では大久保嘉人さんがサプライズで代表入りを果たしました。そして、本大会に臨むにあたっては、こんな記述も残されています。「ちなみに監督は“遠藤の後継者は青山”と考えている。『ようやく見つかった』と」。キラキラした期待のもういくつかが叶い、大きな成長曲線を描いていたら、ザックJAPANの最終形はもっと違ったものになっていたのかもしれません。十分に美味いが、思ったほど膨らまなかったパンのようなものだったのかもしれません。ザックJAPANの最終形は。

さて、本書に「敗因分析なるものは存在しはない」「読者がそれぞれに敗因分析をする」と書きました。確かに、事後の分析はありません。2014年6月25日の記録が最後なのですから当然です。ただ、そこに至る「予言」は残されています。多くの方が本書を手にしたとき、まず2014年ワールドカップ本大会の内幕を読むのでしょうが、本書の最大の見どころはチーム立ち上げ直後の記録と、そこにある「予言」だろうと思います。

そこに残されているザッケローニ氏の予言。その予言は図らずも的中します。ザッケローニ氏は予め知り得た未来に抗い、別の未来を手繰り寄せようと、4年間自らの予言と戦っていたのでしょう。そして、あの結末を迎えたときは、驚くのではなく「知ってた」と思ったことでしょう。これらの予言を読み、4年を回想したとき、改めて悔しさと無念さを抱かずにはいられない。

もし書店で本書を手にする機会があれば、第一章だけでも読んでみていただきたい。そして、あの結末を思い返していただきたい。予言の中の日本代表の姿と、抗おうともがく日本代表のふたつの姿を。そして、ラストシーンでふたつがピッタリと重なるところを。そこに至る過程も含め、本書には旅の記録が残されています。

結末が先にわかっていることで、より一層情感を増す物語があります。ラストシーンで主人公が死ぬ。ラストシーンで世界が滅びる。結末を知るがゆえに、途中で描かれる幸せが涙を誘うような物語が。本書を読むと、そんな物語が見えてくるかもしれません。ただの日記ですが、少し泣ける。そういう物語として本書を楽しむのも、また一興ではないかと思います。ラストシーンで死ぬことがわかっている主人公を、何とか助けようと、最後まで運命に抗う物語として。

本書、オススメです。

<本書P36より、「2010年12月25日」のザッケローニ氏の言葉>

「これまでのキャリアで良くなかった時期、勝ちに恵まれなかった時期に、決まって考えられないほどのケガ人がいた」

<本書P22・113より、「2010年9月22日」「2011年10月8日」のザッケローニ氏の言葉>

「本当は3-4-3もやりたい。できる可能性はある。だけど時間が足りない。(中略)サッカーは新しいシステムを作った者が勝ちだ。止め方がわからないからだ」

「4-2-3-1で臨むW杯での戦いは想像ができる。しかし3-4-3だと相手は対応に慣れていない。世界を驚かせるためには3-4-3だと思う」

<本書P25より、「2010年10月3日」のザッケローニ氏の言葉>

「今の日本にはパーソナリティと自信が足りない。試合中、怯んでチームが機能しなくなる時がある」

<本書P357・358より、「2014年6月10日」のザッケローニ氏の言葉>

「負けると、このチームの傾向としてズルズル引きずってしまう。“もうダメだ”と目の前が真っ暗になってしまうことがある」

「自分たちのスタイルを貫くためには、そこに自己信頼が完全なる形で伴わなければならない。でなければ、死んだも同然だ」

巻末には「ザックJAPAN招集率最高は伊野波(96%)」などの小ネタも!

ザックジャパン4年間信じてついてきましたもの!

うっちーの本も出ますね〜こちらも濃い本でしょうね