今回は思うところありまして、Ph.Dの起源について調べてみました。

【スポンサード広告】

Tshozoです。

今回のトピックは少し旬を過ぎましたが世間を騒がせた「博士号(Ph.D)」についてです。当初、個人的には件(「くだん」と読みます / 詳細はgoogleで検索ください)の案件は興味が無かったので情報も大して集めず、静観していました。

件の事例(引用元 → ●)

というのは嘘です。

正直に申し上げます。発表当時から食い入るように関連ニュースを見て、関係者である大和教授のTwitterとか(現在はアカウント停止)、件のオホホポエムとか( → ●)、最初期から「捏造だ」と断じていた難波先生のBlog(→ ●)とかずっと追跡していました。また、今回大活躍されたJigen11氏( → ●)が例の博士論文からの丸写しを解明した瞬間もTLでリアルタイムで体験しました。そのぐらい興味があったのです。

理由はあまりポジティブでないただの興味からで、それが99%です。

・・・で、残りの1%は何だったというと、調べていくうちに『「博士 Ph.D 」というものの起源は一体何なのだろうか』という疑問が湧き上がってきたためです。本当です。

筆者は遠い学生時代、博士に憧れていました。結局なれませんでしたが、仮にも憧れていたその「博士号」というものがどういう歴史的背景を持ち、その起源が一体なんだったのかを改めて見直すことで溜飲も下がる人生の振返りにもなり、かつ博士課程を目指される方々にとって極僅かでも参考になるんではないかと思い今回記事を書きます。あまり化学しておらず、化学史的な話になりますがどうかご容赦ください。

- 【語源からみるPh.Dの定義】

まず語源から探ってみましょう。英語ではPh.Dと書きます。これはラテン語の

"Philosophiae Doctor"

という言葉を短縮したものです(今回はこれに統一/揶揄してPiled Higher Deeper(→ ● ● ● 過去のケムステ記事→ ●)とも言われますが)。さらに分解して無理矢理日本語を充てると

Philo "智, 知" sophiae "愛する" Doctor "先生, 師"

で、「知を愛する師」となります。Philosophiaeという言葉自体はギリシャ時代の哲学者ソクラテスが創ったものと言われていますが詳細は略。一方最後の「Doctor」は、こちらのブログ(→●)でも書かれてるように、中世の欧州に設立された大学で教える「教員資格」の一種であったようです。ではこれにPh.が付いたものはいつ出現したのか。それを整理するために欧州の大学の歴史を探ってみました。

- 【歴史的背景】

まず、Doctorとはどんな「智/知」を教える教員資格であったのか。これにあたり、欧州の主要な大学の設立の歴史を下のような簡易年表に表わしてみます。

ロゴは各大学のHPより借用 参考文献は記事の最後に記載

このうち、まず世界最古の大学[universias]であるイタリア・ボローニャ大学(1088年創設)の創設理由に「Doctor」の起源を求めました。その結果、「法学(古代ローマ法)」、つまり人の活動をどう法治するかに関する智慧・知恵にありそうなことがわかりました。

当時、古代ローマの法経典原本(フィレンツェ写本)がボローニャ近郊で見つかったことで、憧れの国家であったローマをもとに、法律とはどうあるべきかという議論が活発になっていました。

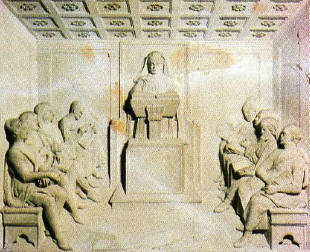

ボローニャ大学での初期の法律講義の様子・・・らしい(引用元 → ●)

ボローニャ大学での初期の法律講義の様子・・・らしい(引用元 → ●)

これには11世紀当時は第一次十字軍が収集される等、都市間の人の移動が活発になっていたという社会背景もあります。それに伴い様々な国籍の人間が都市部に出入りしだしました。こうした都市部の異民族集団がうまくやっていくにはどういう法体系にすればよいか。その拠り所に上記のフィレンツェ写本を学びつつ、法に基づき「智慧」と「知識」とを教えることが、大学発足の起源のもようです。加えて、当時はキリスト教を無視してはやってられないので神学も学ぶ。人の命を救うために医学も学ぶ。こうして法学、神学、医学が大学の3大学科になっていきました。もちろん大学により発足の経緯は少しずつ異なるのですが(例えばパリ大学ではギルドよりも教職員組合が先に出来た、など)、3大学科はどの大学でも中心であり続けていたようです。

そしてこの他、自由7科(天文学、弁証学、算数学など7学科)も学ぶ。こうしてそれぞれの学問ギルドが形成され、カトリック教会も本格的に絡んでくる(『ストゥディム・ゲネラーレ』・・・ローマ教皇により「お墨付き」大学を決めた勅書のこと → ●)。そうしているうち、学問を教える側の資質が問われるようになり、教える側を資格化する。この資格が「Doctor(ate)」の起源のようです(全て通説ベース/イスラム世界の「教員」資格が最古だというもの説もありましたが今回は採り上げません)。そして、これらを学ぶのを好んで行う人のことをPhilosophiae Doctorと・・・言わないのです、この時点ではまだ。

ちなみにこの中でも少しDoctorが「資格化」された例として、中央ヨーロッパ初の大学であるプラハ大学で「他の大学で与えられるのと同程度の特権を与える」と明文化されたことがあります。しかし、まだまだ現代と同等の概念には至っていませんでした。なお蛇足ですがこのプラハ大学は短期間ですがアインシュタインが教授を勤めたことがあります。

- 【Ph.D制度の発足と、創設者たちの活躍】

こうして12~13世紀にかけて欧州で次々と設立された大学ですが、上記のような理由で法学、神学、医学の力がずっと強く、「総合研究大学」という理念は全く出来上がりませんでした。また一説によると13世紀以降、『秩禄大学』『親族大学』、つまり『土地(荘園)付きの給与をもらっている教授が親族にポストを与えるなどしてコネだけで支配していく』というヤな感じの状態が相当長い間続いていたようです。・・・現代でもよく聞く話のような・・・。

教授の「大名行列」 既に当時からあったらしい(引用 → ● の表紙より)

そんなこんなで結局今で言う科学系"Ph.D"の概念が出てくるには実は大学発足から700年以上の時間を必要としました。その間にイタリアやフランス、ドイツの一部地方で「Doctor」に相当するMagisterという資格が一応出現していましたが、明確にPh.Dたる者の目的と使命を謳ったものではなかったようです。

この状況が変わったのは1810年、ベルリンに「フリードリッヒ・ヴィルヘルム大学(以下フンボルト大学とします)」が設立されたことによります。当時フランスとの戦争に負けて疲弊していたプロイセン王国が近代化と国力発揚のために人材育成の中心に大学を据え、時の内務省の宗教・公教育局長に就任したヴィルヘルム・フォン・フンボルト、高級官僚(枢密顧問官バイメ)、神学者でもあり哲学者でもあるシュライエルマハー、哲学者フィヒテらを中心に新しい大学づくりを3年がかりで仕上げました。主な目的としては、大学の目的を「研究と教育」と明示すること。今でこそ当たり前ですが、当時としては画期的なことだった模様です。

そして、この中でシュライエルマハーが提唱した根本智(知)としての哲学の捉え方、つまり「哲学(智を愛する学:Philosophy)は数学から歴史まで、すべてを包括する」としたコンセプトこそPhilosophiae Doctor 「哲学博士」として表現されるものでした(注:この「包括する」という言質は同時代の著名哲学者であるシェリングも同様の言葉を述べていましたので、シュライエルマハー単独のコンセプトではなかったようです)。

中世大学発足から約800年、ここに至りようやく"Ph.D"が出てきて、そしてこの資格を持つ者の使命を「研究 "Wissenschaft"」教育である、と定義したのがフンボルト大学であり、近代的な大学の出現でもありました(残念ながらPh.Dが同大学で公式に『資格化』された年代と背景、本当の立役者までは不明です)。これらの大学とPh.Dの「仕切り直し作業」により、法学や神学の軛から離れて厳然たる学問としての科学が再出発するのです。

フンボルト大学の立役者 左からフンボルト、バイメ、シュライエルマハー、フィヒテ

画像は全てWikipediaより引用

ということで起源がわかりました。めでたしめでたし。・・・とはいかんのです。実はこの話にはまだ続きがあるのです。ということでまた次回。

- 【以下参考文献】

●大阪大学OCW「European Legal History」 → ● ●

●University of Leeds 「The Post-Humboldtian Doctorate」 Handouts → ●

●大阪大学21世紀COEプログラム 「インターフェイスの人文学 トランスナショナリティ研究」報告書 → ●

●広島大学 高等教育研究開発センター大学論集 第38集(2006年度) 「フンボルト理念とは神話だったのか」 → ●

●広島大学 高等教育研究開発センター大学論集 第42集(2010年度) 「ドイツにおける近代大学理念の形成」 → ●

●Bull. Nagano Coll. Nurs. 長野県看護大学紀要 「大学の起源と学問の自由」 → ●

●「大学の起源」 ハスキンズ → ●

●比較思想・文化研究 Vol.5 (2014) 「ベルリン大学創立時における哲学的教養の理念の再考」 → ●

関連記事

お願い

記事を気に入った方はいいね!もしくはツイートしてください。はてブへの登録やコメントも大歓迎です!著者の励みになりますのでどうぞよろしくお願いします。

ホーム > 一般的な話題 > 『Ph.D』の起源をちょっと調べてみました① 概要編

« 僕がケムステスタッフになった三つの理由 | トップページ