またもやアップルのフィッシングサイトが見つかりました。

しかし、これまでとは異なる特徴がありましたので、参考までにご紹介します。

トップページはこんな感じ。アップルストアのサインイン画面です。URLは「http://www.appleidconfirm.net」とアップルのIDのconfirm(確認)サイトと誤解させるようなURLとなっています。

この画面、ぱっと見はわからないのですが、実はそのほとんどがキャプチャー画像でできています。そのため、上部にあるメニューをクリックしても、ところどころあるリンク文字をクリックしても何も起こりません。

唯一、ユーザが何かできるのが左側のApple IDとパスワードの入力エリアと「Sign In」ボタンのみ。

このようにキャプチャー画像を利用しているのは効率的にフィッシングサイトを作成するためだと考えられます。この手のフィッシングサイトを自動的に作成するツールが出回っているのかもしれません。

試しにその入力エリアに適当にApple IDとパスワードを入力してみると……

なんと「正しいApple IDを入力しろ」と怒られてしまいました。

なんらかの入力チェックが行われているようです。ソースを見ると、入力されたIDがメールアドレスとして正しい書式なのかどうかがチェックするスクリプトが含まれていました。

これはApple IDにメールアドレスが使われているためです。試しに後ろに「@gmail.com」とつけてみると……

無事通りました。もちろん、Apple IDもパスワードもデタラメです。チェックしているのは単にメールアドレスとして正しいかどうかだけですので、存在しないApple IDでも通ってしまいます。もしここで正しいApple IDとパスワードを入力してしまうと当然盗まれてしまうことになります。

ログイン(?)後に表示されるのがこちらのページ。

どうやら、さらに個人情報を入力させようとしているようです。ここで、適当な住所を入力して「Verify」をクリックすると、今度はクレジットカード情報を入力させるためのポップアップ画面が表示されます。

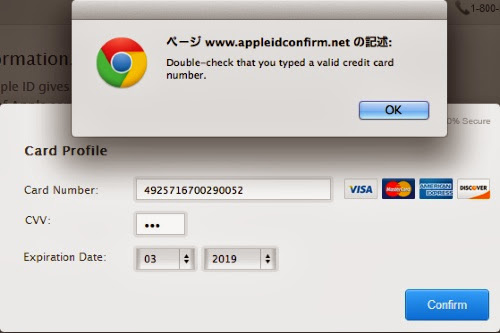

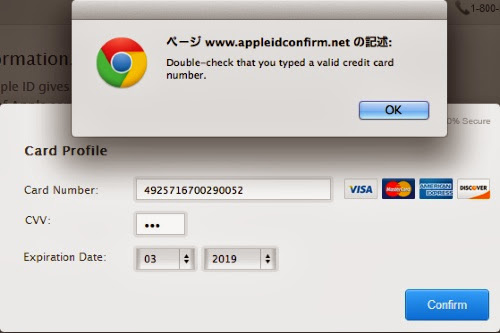

ここで、適当にクレジットカード番号を入れると……

なんと、ここでも入力チェックが行われ、クレジットカードの番号として正しくない数値は弾かれてしまいます。そこで、VISAのクレジットカード番号として正しい数値(もちろん、実際に使っているものではありません)を入れると……。

無事(?)、受け付けられました。

この画面が表示されるとすぐにリダイレクトが行われ、最後にアップル本来のサイトが表示されました。

この画面を見てもわかりますが、正規のサイトはSSLが利用されており、URLが「https」で始まっています。URLは「https://www.apple.com」です。

このように、キャプチャー画像を利用したフィッシングサイトはぱっと見が同じなので騙される可能性が高そうです。以前紹介したこちらのフィッシングサイトでもキャプチャー画像が利用されましたが、公開後に「これは騙される」というコメントを多数いただきました。

あなたは見抜ける? キャプチャー画像で構築された三井住友銀行を装ったフィッシングサイト : I believe in technology

あなたは見抜ける? キャプチャー画像で構築された三井住友銀行を装ったフィッシングサイト : I believe in technology

今回の場合は、三井住友銀行のアカウントやパスワードを盗む目的で作成されたものと考えられるのですが、そのつくりが超シンプル。なんと、三井住友銀行のサイトをキャプチャーした画像が1つ貼り付けられているだけ。そのため、見た目は三井住友銀行のサイトそのものです。

単純な方法ですが、意外と騙される人が少なくなさそうなので注意しましょう。

また、ほとんどのフィッシングサイトは「http」で始まるので、見極めるためにはURLを確認することが重要です。SSLが使われているのかどうか、URLが正しいのかどうか、SSLが使われている場合はその証明書が正しいのかどうか(問題がある場合はブラウザが警告を表示します)をチェックしましょう。

ほとんどのフィッシングサイトはメール内のリンクにより誘導されます。そのようなリンクは疑ってかかる必要があります。メール内のリンクが正しくそのサイトを示しているのかどうかを確認してからアクセスするか、メール内のリンクは使用せずにあらかじめ正しいURLをブックマークに登録しておき、そちらからのみアクセスするような癖を付けておくといいでしょう。

このようなフィッシングサイトはまだ増加傾向にあります。どこかのサイトにログインする際には、そのサイトが本物かどうか、URLやサーバ証明書などで確認するようにしましょう。

これがApple偽サイトだ! AppleIDが狙われているみたいなので気をつけましょう : I believe in technology

これがApple偽サイトだ! AppleIDが狙われているみたいなので気をつけましょう : I believe in technology

セキュリティベンダー「Kaspersky」のブログ「SECURELIST」によると、Appleの公式サイトに見せかけたフィッシングサイトへのユーザのアクセスが急増しているとのこと。

まるで愛生会病院! MARQUEE風にテロップを流しフィッシング詐欺を警告する三菱UFJ銀行がすごい : I believe in technology

まるで愛生会病院! MARQUEE風にテロップを流しフィッシング詐欺を警告する三菱UFJ銀行がすごい : I believe in technology

ここ数年、銀行をターゲットにしたフィッシング詐欺が増えています。そのため、銀行では利用者がフィッシング詐欺に引っかからないよう、サイト内の目立つ場所で警告をしています。

情報漏えい事件が多発すると、フィッシングに引っかかる人が増える : I believe in technology

情報漏えい事件が多発すると、フィッシングに引っかかる人が増える : I believe in technology

このように情報漏えい事件が多発すると、フィッシングメール詐欺に引っかかりやすくなるのではないかと危惧しています。

しかし、これまでとは異なる特徴がありましたので、参考までにご紹介します。

トップページはこんな感じ。アップルストアのサインイン画面です。URLは「http://www.appleidconfirm.net」とアップルのIDのconfirm(確認)サイトと誤解させるようなURLとなっています。

この画面、ぱっと見はわからないのですが、実はそのほとんどがキャプチャー画像でできています。そのため、上部にあるメニューをクリックしても、ところどころあるリンク文字をクリックしても何も起こりません。

唯一、ユーザが何かできるのが左側のApple IDとパスワードの入力エリアと「Sign In」ボタンのみ。

このようにキャプチャー画像を利用しているのは効率的にフィッシングサイトを作成するためだと考えられます。この手のフィッシングサイトを自動的に作成するツールが出回っているのかもしれません。

試しにその入力エリアに適当にApple IDとパスワードを入力してみると……

なんと「正しいApple IDを入力しろ」と怒られてしまいました。

なんらかの入力チェックが行われているようです。ソースを見ると、入力されたIDがメールアドレスとして正しい書式なのかどうかがチェックするスクリプトが含まれていました。

これはApple IDにメールアドレスが使われているためです。試しに後ろに「@gmail.com」とつけてみると……

無事通りました。もちろん、Apple IDもパスワードもデタラメです。チェックしているのは単にメールアドレスとして正しいかどうかだけですので、存在しないApple IDでも通ってしまいます。もしここで正しいApple IDとパスワードを入力してしまうと当然盗まれてしまうことになります。

ログイン(?)後に表示されるのがこちらのページ。

どうやら、さらに個人情報を入力させようとしているようです。ここで、適当な住所を入力して「Verify」をクリックすると、今度はクレジットカード情報を入力させるためのポップアップ画面が表示されます。

ここで、適当にクレジットカード番号を入れると……

なんと、ここでも入力チェックが行われ、クレジットカードの番号として正しくない数値は弾かれてしまいます。そこで、VISAのクレジットカード番号として正しい数値(もちろん、実際に使っているものではありません)を入れると……。

無事(?)、受け付けられました。

この画面が表示されるとすぐにリダイレクトが行われ、最後にアップル本来のサイトが表示されました。

この画面を見てもわかりますが、正規のサイトはSSLが利用されており、URLが「https」で始まっています。URLは「https://www.apple.com」です。

このように、キャプチャー画像を利用したフィッシングサイトはぱっと見が同じなので騙される可能性が高そうです。以前紹介したこちらのフィッシングサイトでもキャプチャー画像が利用されましたが、公開後に「これは騙される」というコメントを多数いただきました。

今回の場合は、三井住友銀行のアカウントやパスワードを盗む目的で作成されたものと考えられるのですが、そのつくりが超シンプル。なんと、三井住友銀行のサイトをキャプチャーした画像が1つ貼り付けられているだけ。そのため、見た目は三井住友銀行のサイトそのものです。

単純な方法ですが、意外と騙される人が少なくなさそうなので注意しましょう。

また、ほとんどのフィッシングサイトは「http」で始まるので、見極めるためにはURLを確認することが重要です。SSLが使われているのかどうか、URLが正しいのかどうか、SSLが使われている場合はその証明書が正しいのかどうか(問題がある場合はブラウザが警告を表示します)をチェックしましょう。

ほとんどのフィッシングサイトはメール内のリンクにより誘導されます。そのようなリンクは疑ってかかる必要があります。メール内のリンクが正しくそのサイトを示しているのかどうかを確認してからアクセスするか、メール内のリンクは使用せずにあらかじめ正しいURLをブックマークに登録しておき、そちらからのみアクセスするような癖を付けておくといいでしょう。

このようなフィッシングサイトはまだ増加傾向にあります。どこかのサイトにログインする際には、そのサイトが本物かどうか、URLやサーバ証明書などで確認するようにしましょう。

関連記事

セキュリティベンダー「Kaspersky」のブログ「SECURELIST」によると、Appleの公式サイトに見せかけたフィッシングサイトへのユーザのアクセスが急増しているとのこと。

ここ数年、銀行をターゲットにしたフィッシング詐欺が増えています。そのため、銀行では利用者がフィッシング詐欺に引っかからないよう、サイト内の目立つ場所で警告をしています。

このように情報漏えい事件が多発すると、フィッシングメール詐欺に引っかかりやすくなるのではないかと危惧しています。