ちょっと気になるデータが出ていたので、紹介しておきます。

2月12日に、日本レコード協会より「2012年度音楽メディアユーザー実態調査」が発表されました。

詳しいデータはこちらのPDFをご覧ください。

http://www.riaj.or.jp/report/mediauser/pdf/softuser2012.pdf

世の中的には音楽業界の衰退、特に、メディアのタイアップ&CDセールスという方程式で成り立っていた業界構造の凋落ぶりがあちこちで伝えられるワケですが、その辺のもろもろがきちんと数字になって出てきたな……という印象です。

アンケートは2009年度、2010年度と継続して行われているものを踏襲し、12〜69歳の人々を対象に、北海道から沖縄まで6つのブロックに分けて、インターネットによって行われました。

全40ページにわたる調査報告書をざっと見て、私なりに気になったものをまとめてみると

1)音楽との接し方が多様化している

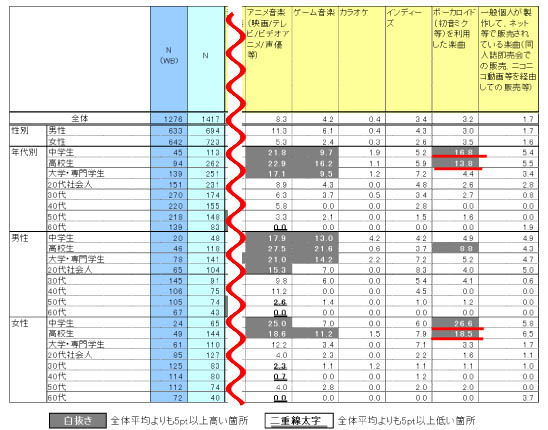

2)中高生のCD購入ジャンルの約15%がボカロ(女子中学生は26.6%!)

3)ライブでの物販は底堅い

4)有料での聴取は過去4年間全世代で減少

といった感じです。

1)は、前述の方程式でいうところの、テレビやラジオといった、今まで音楽に触れるきっかけを作っていたメディアが、YouTubeやニコニコ動画などをはじめとしたインターネット経由にシフトしていること。

そして、家や外出中にオーディオプレーヤーを使って音楽を聴いているのは今まで通りとして、家の中では、すでにコンポなどの音響機器ではなく、パソコンを用いている人たちが最も多くなっています。

2)については、ボカロというジャンルがすでに若年層にとって、ロックやポップス、アイドルなどと同じ土俵にのっているという現実を受け入れるときに来ているということでしょう。

3)関係者経由でよく耳にしていた「CDのセールスはボロボロだけれど、ライブは堅調」というのは、事実のようです。特に、ライブを介してのCDをはじめとした物販は貴重な販路になっているようです。

4)報告書では「40代の有料聴取層の減少が顕著」とありますが、全世代総じて減少に転じています。また、その理由については、(1)現在保有している音楽で満足している (2)金銭的な余裕が減った などが主要因です。

私は統計の専門家ではありませんが、これからの数字をもとに考えると、特に2)と4)は音楽業界に大きな転換をもたらすと思います。

まず、未来の音楽シーンは、リアルな人間が歌ったり演奏す音楽と、ボカロなどの機械の演奏する音楽の区別がなくなるでしょう。少なくとも、若年層にとっては、いいと感じたものはメジャーであろうが、●●Pであろうが構わないということになると思います。彼らのiPodやiPhoneの楽曲リストには有名無名のアーティスト達による「彼らのお気に入り」が入っているはずです。

そして、10年後のユーザーは、ネットを経由して音楽を知り、そのほとんどはCDのような「パッケージ」に頓着しません。本当に欲しい人以外は、本来プロモーションであったはずの無料動画で満足……ということになると思います。

ただし、自分がいいなと思うアーティストのライブには足を運び、その「体験」を「共有」した記念や、所有欲のあらわれとして、CDやグッズを購入する人は増えるでしょう。

感動をおぼえたり、驚きを感じるような技術、存在感あるアーティスト、さもなくば、●KBのようなストーリー性、や劇場型のエンターテイメントコンテンツでなければ、音楽の有料聴取にはつながりにくい、といったような未来予想図が描けそうです。