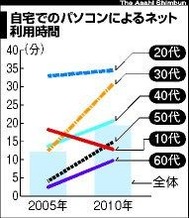

けさの朝日新聞で紹介されている東大の「日本人の情報行動」調査によると、10代の若者のインターネット利用率が減って、ケータイが主なメディアになっている。他方でテレビはあまり減っておらず、固定インターネットが「負け組」だ。FTTHが普及しないのは、料金が高いからではない。

けさの朝日新聞で紹介されている東大の「日本人の情報行動」調査によると、10代の若者のインターネット利用率が減って、ケータイが主なメディアになっている。他方でテレビはあまり減っておらず、固定インターネットが「負け組」だ。FTTHが普及しないのは、料金が高いからではない。これを「若者のネット・リテラシーが落ちている」とか「ガラパゴス化」などと嘆くのは間違っている。若者はケータイでウェブにアクセスしており、テレビからインターネットへという流れは変わらない。問題はさらに「固定インターネットから無線インターネットへ」という変化が起きていることだ。20代でも固定インターネットの利用率が横ばいになっているように、この流れは一時的なものではない。

最近の学生は、下宿の場合は電話回線を引いていないし、自宅でも固定電話は使っていない。彼らはケータイで長文の作成もこなすが、それでも限界が来たときは固定インターネットではなくタブレットに移行するだろう。電話回線があればWi-Fiを使うが、なくても基地局につながる。つまりアクセス回線はもはや不可欠のボトルネックではなく、無線インターネットの中継系の一つに過ぎない。メタル回線がなくなるのは時間の問題だが、それは光ファイバーではなく無線に置き換わるだろう。固定回線そのものが「中抜き」されるのだ。

ところが総務省は、光回線を「2015年までに半額」にするようNTTに要請するという。筆頭株主である政府が、株主の利益を無視して接続料の引き下げを強要するのは、通信規制のルールを逸脱している。FTTHのダンピングは無線との競争をゆがめ、プラットフォーム競争を阻害する。

すでに90年代後半に電話からインターネットへの変化は起こっていたのに、政府は電話時代の事業区分でNTTを分社化し、NTTはISDNに1兆円以上つぎ込み、放送業界は地デジで1兆円ドブに捨てた。「電話やテレビがインフラでインターネットはアプリケーションだ」という固定観念から抜けられなかったからだ。私は1998年に「インターネットが次世代のインフラになる」という原稿を日経新聞に書いたら、日経に出入り禁止になった。

このようなパラダイムの変化が見えないのは、破壊的イノベーションが登場したときよくある錯覚だ。かつてNTTも「IPは信頼性が低い」とか「ATMのほうが速い」と言って拒否した。そのレガシーをADSLという破壊的イノベーションで突破したソフトバンクが、「無線は信頼性がない」とか「FTTHのほうが速い」という理由で「光の道」を提唱するのは、皮肉な「イノベーターのジレンマ」である。

必要なのは規制強化ではなく、無線が基幹インフラで固定系は補助だというパラダイムの転換に気づくことだ。1年前に「光ファイバーは必要なのか、むしろ少し遅れた人が光ファイバーを使っているのではないか」と述べた孫正義氏にはその変化が見えていたはずだが、古いインフラにこだわる御殿女中がミスリードしたのだろう。

インターネットがそうだったように、信頼性やビットレートの問題は帯域とインフラ投資で解決できる。世界的にみても、キャリアは固定から無線へ投資をシフトしている。全米ブロードバンド計画の中心に無線をすえてテレビ局から周波数を取り戻そうとしているFCCも、パラダイム転換を終えたようにみえる。日本の役所やキャリアの頭が切り替わるのは、また10年ぐらい遅れるのだろうか。

ところが総務省は、光回線を「2015年までに半額」にするようNTTに要請するという。筆頭株主である政府が、株主の利益を無視して接続料の引き下げを強要するのは、通信規制のルールを逸脱している。FTTHのダンピングは無線との競争をゆがめ、プラットフォーム競争を阻害する。

すでに90年代後半に電話からインターネットへの変化は起こっていたのに、政府は電話時代の事業区分でNTTを分社化し、NTTはISDNに1兆円以上つぎ込み、放送業界は地デジで1兆円ドブに捨てた。「電話やテレビがインフラでインターネットはアプリケーションだ」という固定観念から抜けられなかったからだ。私は1998年に「インターネットが次世代のインフラになる」という原稿を日経新聞に書いたら、日経に出入り禁止になった。

このようなパラダイムの変化が見えないのは、破壊的イノベーションが登場したときよくある錯覚だ。かつてNTTも「IPは信頼性が低い」とか「ATMのほうが速い」と言って拒否した。そのレガシーをADSLという破壊的イノベーションで突破したソフトバンクが、「無線は信頼性がない」とか「FTTHのほうが速い」という理由で「光の道」を提唱するのは、皮肉な「イノベーターのジレンマ」である。

必要なのは規制強化ではなく、無線が基幹インフラで固定系は補助だというパラダイムの転換に気づくことだ。1年前に「光ファイバーは必要なのか、むしろ少し遅れた人が光ファイバーを使っているのではないか」と述べた孫正義氏にはその変化が見えていたはずだが、古いインフラにこだわる御殿女中がミスリードしたのだろう。

インターネットがそうだったように、信頼性やビットレートの問題は帯域とインフラ投資で解決できる。世界的にみても、キャリアは固定から無線へ投資をシフトしている。全米ブロードバンド計画の中心に無線をすえてテレビ局から周波数を取り戻そうとしているFCCも、パラダイム転換を終えたようにみえる。日本の役所やキャリアの頭が切り替わるのは、また10年ぐらい遅れるのだろうか。

コメント一覧

「iPhoneを使うようになって、インターネットに接続する時間が3~5倍に増えた。だが、PCを使ってインターネットに接続するケースは1/10に減った。そう考えると、光ファイバーは必要なのか、むしろ少し遅れた人が光ファイバーを使っているのではないか。iPhone前は、家に帰ると1~2時間もパソコンの前に座っていたが、今は日中に仕事が完了し、寝る前に5分未満確認するだけ。すべての携帯電話がiPhone化し、モバイルインターネットマシン化してくることで、光の必要性がなくなってくる。ソフトバンクの社員はみんなそう思っている。光を利用するのは地デジのアンテナが建てられない地域になるだろう」

携帯というのは手に収まるわけで、仕事もそうやって

収まれば自宅でのストレスは減ります。

手許にある。汎用機は範囲がバーチャルで広い。

会社や仕事ではPCを使うけれども、自宅には本当に

ありませんよーという人は、少数派ですが存在する。

携帯ならともかく、僕自身も、何故PCを自宅で使うのか

という問いにはきっと、本当には答えられない。

「何故、仕事を携帯だけで持ち帰らないのか」という問い。

この記事の予想が当たるとすると、NTTやソフトバンクと比べてあまりこのブログの記事には出てきませんが(私が読んでないだけかも)、UQ WiMAXの基地局をどんどん増やして地道に、そして確実にエリアを拡大しているKDDIがトップに躍り出てくる可能性があったりするのかなあ〜

NTT docomoもLTEをXiというブランド名で展開するようですが、データ容量に制限をかけるようですし、ソフトバンクは光の道構想を掲げてますし。

速度に関しても私の個人的な感想ですが、UQ WiMAXの理論値である40Mbpsが実測値として安定してでれば満足ですし、もちろん100Mbps程度の速度が出れば十分飽和な速度で、それ以上の高速化はあまり意味が無い気がするので。

経済的な要因もありますね。

特に首都圏で電車通勤・通学している人は、無線系の利用時間が圧倒的です。限りある収入に優先度を付けて支出に回していくと、固定電話・FTTHが切り捨てられるのは当然ですし、新聞や雑誌は更に優先度が下がるでしょう。

車通勤の工場勤務だったりすると、無線系の優先度は少し下がります。それでも安定して10Mbpsくらい出るようになれば、自宅のADSLを切って3000円浮かせて、パケット上限額に回すようになるでしょう。

FTTHが半額の3000円になったからといって、ケータイのパケット上限額が下がるわけではありません。ケータイで間に合う人はFTTHに見向きもせず、その3000円をコンテンツ購入に回すでしょう。

今後はケータイ各社がコンテンツ込みで囲い込んだ無線と、オープン系無線の戦いになるでしょうね。FTTHは、(その世帯へ)基地局を置かせてもらう代償に無料提供されるくらいの存在になるんじゃないでしょうか。

月額4000円で自宅で安定して10Mbpsが出て、転送量制限も無い無線があれば、私もFTTHは解約して中華PADを買いますね。携帯電話自体を廃するのは・・・流石に時期尚早かなぁ。

統計を見たが、あまりに中途半端でほとんど意味の無い調査のように見える。最近この手のくだらない調査がほんとに多い。ネットを何に使ったのかその内訳が一番大事で、トータル時間など意味ない。推測するに10~20代で携帯への依存率が高まったのは、携帯ゲームの進化によるものであろう。任天堂DSが携帯に変わっただけだ。ネットリテラシーなど大上段にとらえるのが馬鹿馬鹿しい。なぜ最近の若者はそんなにゲームが好きなのかという切り口で調べたほうがまだまともな分析ができるのではないか。30代の急激増加も原因はわからないが、アダルト見まくっている独身者が増えただけなら、その連中が平均利用時間を引き上げている可能性がある。ラストワンマイルというのかアクセス回線というのか一般消費者にとってはこの部分はどこにでも持ち運びできるので無線が良いに決まっている。途中のバックボーン回線は固定ケーブルだろうが無線だろうが消費者にとっては関係なく、コスト競争力で単純に決まるのだろう。携帯が進化したスマートフォンが勝つのか、PCが縮小したネットブックみたいなのが勝つのか、まだよくわからないが、プラットフォームとしては後者のほうが仕組みがずっと単純で汎用性があるから、最後はオセロみたいに携帯プラットフォームを汎用インターネットが駆逐していくような気がする。

孫さん自身、パソコンを使わなくなったそうなので、時代の流れが分かっていないとは思えません。

多分、「光の道」は消費者からは切り離された資源になるのだろうと思います。あくまでも、通信会社の側が経済的、技術的理由によって利用するものなのだろうと思います。

消費者は、どこまでが無線でどこからどこまでが有線で、それらの通路がどこでどう切り替わるのかを意識しなくてもいいということです。それは、業者の側の問題です。

ただ、消費者にとっては、メタル回線をやめて本当にコストが上がることがないのかだけが問題です。

私は、月額2188円で得られるサービスで満足してしまっています。

将来は教育にインターネット、地デジなどのマルチメディアが利用されるべきだと思う。そうなれば、心配ご無用!

> 4.ikedfさん

> 30代の急激増加も原因はわからないが

20代の半分は、5年後には30代になります。

その他の世代の変動も、大部分はこれで説明出来るかと。

かつてNTTはISDNを「ブロードバンド(のようなもの)」という触れ込み文句で普及させようとしました。

あの時からNTTの言うことは何も信用すまい、と思っています。

マンションタイプ光ファイバーのパンフレットには堂々と「100Mbps」の文字が躍っています。

各部屋にはメタルケーブルで繋いでいるにもかかわらず、

まるで自宅のパソコンのLAN端子まで光ケーブルが来ているかのような書き方。

エロ漫画より先にこっちを規制すべきでしょ。

引越し先のマンションでFTTHを契約しようとしたら、工事費やらなんやら、初期投資の多いこと。

しかも、驚いたことに、

部屋にモジュラージャックを施設するための工事費は大家ではなく

賃借人持ちにとなるのがNTTのルールだと言うではないですか!

開いた口がふさがらなかった。

それだけ初期費用をかけてFTTHを導入しても、

次に引っ越したらゼロクリア。また同じ初期経費を払わないといけない。

考えれば考えるほどアホらしくなる。

幸いマンションがWiMaxのエリア内で、ADSL程度の速度が出たのでもう固定回線は一切使わないことにしました。

FTTHやADSLはもちろん、固定電話もやめました。

最初は、無線回線だけだと何となく心細いのではないかと危惧していたのですが、

やってみるとこれが快適で、いままで電話線で手足を縛られていたのではないかと思うほどですね。

この数ヶ月で確信が持てました。

光であれ何であれ、固定回線が主流の時代ははもう終わりにすべきです。

と言うか、事実上もう終わっていると言っても過言ではないと思います。

既得権益にしがみつくNTTや官僚がそれに気づかないふりをしているだけのことです。