理論的にも実証的にも否定され、学問的には終わった(というか日本以外では元々なかった)「リフレ論争」が、カツマーなどの間で今ごろ盛り上がっているようだ。民主党も日銀も相手にしていないので、リフレ政策がとられる可能性はないが、過去にさんざん議論された話がツイッターで蒸し返されているのをみると気の毒になってくるので、ブログ記事へのリンクで簡単にまとめておく。

追記:イングランド銀行がインフレ目標を設定した「成功例」を見習えとかいっている人がいるらしいが、今年第3四半期のイギリスのマネーストックは1.7%下がった。

- Q1. デフレはよくないのではないか?

- A1. デフレもインフレもよくない。どちらも起こらないように金融調節することが中央銀行の役割だが、物価はグローバルな要因でも決まるので、中央銀行が100%コントロールすることはできない。ここ1年でFRBのバランスシートは3倍以上になったが、インフレは起こらなかった。

- Q2. 日銀はいくらでも紙幣を印刷できるのだから、インフレにできるのでは?

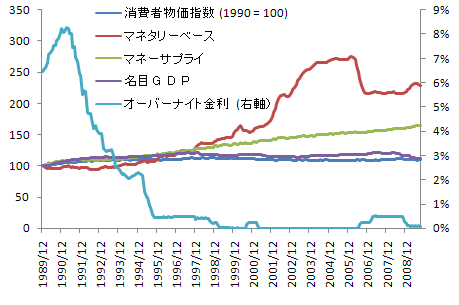

- A2. ゼロ金利状態では貨幣需要が飽和しているので、中央銀行がマネタリーベースを増やしても銀行の貸し出しが増えず、市中に流通するマネーストックは増えない。素人の議論は、この二つの概念を混同しているものが多い。次の図は「金融日記」から借りたもの(マネーサプライは最近ではマネーストックと呼ぶ)。

- Q3. 日銀がインフレ目標を設定すれば、インフレが起こるのでは?

- A3. 日銀はすでに物価安定の理解として0~2%という目標を設定しているが、それを目標にすることと実現できることは別。たとえば「経済成長目標」を10%に設定すれば実現できるなら、誰も苦労しないだろう。

- Q3. 日銀が「4%のインフレを15年間続ける」と宣言すればインフレが起こるのでは?

- A4. この話はクルーグマンも撤回した。前述のようにゼロ金利状況では日銀がインフレにする手段をもっていないので、インフレを宣言しても信じる人はいない。

- Q5. あらゆる資産を日銀が無限に買えば、インフレが起こるのでは?

- A5. そういう「非伝統的金融政策」は日銀も試みたが、効果は限定的だった。長短すべての金利がゼロになるまで日銀が債券を買いまくることは論理的には可能だが、日銀の信認が失われ、金融調節が不能になるリスクが大きい。ただし意図的に通貨の信認を毀損するジンバブエのような政策をとれば、ハイパーインフレは起こるだろう。

- Q6. インフレが起こっても、中央銀行がコントロールできるのでは?

- Q6. 歴史的な経験では、ハイパーインフレが起こったときは中央銀行が信用されていないので、通貨の発行を止めても資産逃避が続いてインフレは収束せず、新しい通貨を発行して収拾した例が多い。現代の日本では金融市場が発達しているので、ジンバブエよりはるかに急速に国債が暴落して買い手がなくなり、財政が破綻するだろう。

- Q7. 欧米の中央銀行は通貨供給を大幅に増やしたのに、日銀はほとんど増やしていないのでは?

- A7. 欧米で通貨供給が増えたのは、銀行の資金繰り支援や資本注入などのプルーデンス政策。邦銀の危機は幸いそれほど大きくなかったので、日銀の通貨供給はそれほど増えなかった。

- Q8. かつて量的緩和とドル買い介入によって日本経済が不況を脱出したのでは?

- A8. 日銀も一時、「時間軸政策」などによってリフレ的な政策をとったが、その金融緩和としての効果は限定的だった。白川総裁は、その効果は主として銀行の収益を支えて不良債権の最終処理を支援したことだったと総括している。

- Q9. 政府紙幣を発行すれば、財政赤字を増やさないでインフレが起こせるのでは?

- A9. それは国債の日銀引き受けと同じく無意味。財政にもフリーランチはない。

- Q10. なんらかの方法で「マイナス金利」を実現することはできないか?

- A10. 現行法では不可能だが、深尾光洋氏のいうように、現金に課税するなどの方法をとれば不可能ではない。しかし事務経費が莫大で資産の海外逃避を引き起こし、政治的には実現不可能だろう。

- Q11. 今の日本は需要不足だから、供給を増やす構造改革よりGDPギャップを埋めるリフレのほうが重要では?

- Q11. 需要不足とは何を基準にしているのか。長期的に維持可能な自然水準に比べて需要が足りない場合は金融政策で調節できるが、自然水準そのものを金融政策で引き上げることはできない、というのが最近の経済学(および中央銀行)の理解。この自然率の概念を知らないでIS-LMみたいな古い理論を振り回す学生が多いことが、ウェブ上の議論の混乱の原因だ。

追記:イングランド銀行がインフレ目標を設定した「成功例」を見習えとかいっている人がいるらしいが、今年第3四半期のイギリスのマネーストックは1.7%下がった。

コメント一覧

中央銀行の金融政策だけで、現在のデフレからインフレにできない状況なのは、よく理解できる。

でも、重要な QA が書かれていないのは残念。

Q. どのようにすれば、今のデフレから良好な程度のインフレにできると、池田先生は思うのか?

問題が複雑すぎてわからない、あるいは、良好な対策がないのが自明なので、放っておこうというのが、池田先生の主張か?

>>naokic様、

横レスですが本ブログの11月07日「複雑な問題に簡単な答はない」をご覧下されば、貴殿の提示したQに対する答えがあります。

↑

財政政策では?

ガンガン公共工事して、ガンガン税金あげたら景気は回復すると思う。

一番いいのは後者を実行するために、さっさと民主主義をやめたらいいと思うと中国の景気の良さに、不穏なことを言ってしまうのであった。

複雑な問題でも、皆でツイッターで智恵を尽くして議論すると解決に必要なn個の政策?が見つかるのかもしれないですね。

同じ議論を繰り返すより、意味のある議論をしたいですね。

社会の利便性を阻害する見かけ上の安全のための、社会(問題)をさらに複雑化するさまざまな規制を撤廃し、多様な需要に応える新規創業を促せば、持続的な雇用を創出することができ、気づけばデフレから脱却できてるような気がしますが、これに共感できる人はどれくらいいるのでしょうか?それとも、この考えは本当は実行できないことなのかもしれませんが・・・。

>財政政策では?

財政政策の無意味さについては本ブログで何度も言及されていますが、特に、以下のエントリにわかりやすく書いてあると思います。

http://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51294244.html

http://d.hatena.ne.jp/koiti_yano/20091109/p1

こちらの方は本当に研究者の方なんですか?

”デフレFAQ”の記事から、”池田さんがマイルドなインフレを否定している”と読み取ることは到底不可能だと思うのですが。。

また、”インフレ抑制の為のインフレ目標”も否定してませんし。。

議論のポイントは”人為的インフレ政策で2~3%のマイルドないインフレ率に微調整できるか”というところだと思うのですが。。

ちょっと文章がコワイです。。

kcat2000様、

ありがとうございます。もう一度、11/7のブログを読みました。

例えば、

1. 労働市場を柔軟にして労働生産性を引き上げる

2. 資本市場を活性化して企業買収を促進する

とあります。

すると、以下のような疑問になります。

Q1. 労働市場を柔軟にすれば、労働生産性はあがるのでしょうか?

Q2. もし、そうだとして、いかに労働市場を柔軟にするのでしょうか?

Q3. 資本市場を活性化すると、企業買収が促進されるのでしょうか?

Q4. 資本市場を活性化する方法は?

是非、Q&Aに付け加えて頂いて、池田先生の主張を理解したいと思います。

koiti_yanoなる自称統計学者は、「毎度毎度デタラメな知識ばかりを披露する某blog」と大きく出た割には、何の反論にもなってないのが笑えますね。

「~したら~になるはずだ」という妄想ばかり並んでるけど、マネタリーベースを激増させたら何が起こるか、ここ1年で世界中の中銀が(心ならずも)やった大規模な「社会実験」の結果を知らないようだ。どこの国で、彼のいう「望ましいマイルドなインフレ」が起こったのかね。

違う話で恐縮ですが、ライブドアのブログって、最上部をグーグルの広告枠にするのってどうかと思います。僕のPCではスクロールしないと、最新の記事はタイトルしか読めません。

>># adhoc617 様

確かに経済学的には“財政政策は無意味”というシチュエーションがあって、現在の状況もそれに近いものがあるのは分かります。

ただし、足元の国内経済の下支え要因として、エコカー減税・補助金やエコポイントといったバラ巻き型財政政策が効いているのも事実です。

個人的にはやはり、jigokuhen 様のおっしゃる、増税+財政出動が効果高いのではないかと思うところです。

ただし、公共工事というのはちょっと、いかがなものかと。新たに道路とか箱モノを作っても、その後の維持・修繕負担が増すだけですし。

上記のような消費刺激策と、池田先生がおっしゃっているような新規雇用促進の組み合わせがいいのではないかと思います。

その中で、金持ち→貧乏人という所得再分配と、金持ちが気持ちよくお金を遣えるインセンティブ制度を加えてやれば、更に効果大でしょう。

中国の経済回復が早かったのも、共産党株式会社による“カネを回せー!!”という号令にみんなが乗っているからだと思うのですよ。

日本に限らず先進諸国においても、個人に対して“遣うインセンティブ”をいかに働かせるか、が重要なのではないでしょうか。

私が解からないのは、通貨供給を増やすのみで金融機関・企業・国民の行動=資金の流れ方までコントロール出来るとする根拠が何なのかです。この前提無くして通貨供給を増やす→デフレ解消→景気回復はありえない。

実体経済を動かしているのは人ですから。

>>naokic様、

貴殿のQに対する池田さんの主張は、本ブログにも至る所で散見されますし、web上で幾らでも検索可能ですので、先ずはそれらをお読みになった方が良いかと愚考します。

正直に申しまして過去ログを全く読まずに、他人のブログで「Q&Aに付け加えて」と要求するのは、甚だ傲慢かと思いますが如何でしょうか?

中国は単に今経済成長局面にいるというだけでしょう。安価な労働力(及び安い自国通貨)による製造業の国際競争力の高さと、国民の旺盛な購買意欲。60年代70年代の日本と同じで、成長するときは放っておいても成長するんですよ。だけどそれは永遠には続かないし、続かせようもない。

何度も同じ話を蒸し返したり「どうすればいいんだ?」と突っかかる人が絶えないのは、成長期が普通だという前提で「問題の解決策がない筈はない」と思い込んでいるからでしょう。失業問題は賃金の下方硬直性が原因であって、失業者を減らしたければ賃金をグローバル市場の水準まで落とすしかない。資質や能力は凡庸で賃金は中国人の10倍という労働者全員が安心して暮らせる社会なんて、まともに考えれば無理だって判らないですかね。

「バカ」とか「カス」とかいうコメントは、IPアドレスおよびlivedoor IDで永久追放します(その反論も削除しました)。

デフレの間日本人の平均給与は長期間下がり続けました。これは競争力のないゾンビ企業を延命し、競争力のない高給社員を解雇保護のため飼いならし続けてきたためであると思います。

今もまた日本は同じ間違いを犯そうとしています。ゾンビ社員を延命治療し、大企業は社員を解雇せず、下請けや非正規にコストカットを押し付けている。これでは明らかに自らデフレになるように仕組んでいるようなものです。多数の労働者給与が下がれば消費力は落ちるので、当然デフレになりますからね。

この悪循環を絶つには、先生がかねがね主張されているように、雇用の流動化によって良い意味での競争を促すほかなさそうですね。