最近、よく見かける低温調理器のanovaですが、日本から買うと2万円以上はするようですし、公式サイトから買うとしても送料やら関税やらでやっぱり結構かかるみたいです。「低温調理してみたいんだけどなぁ」と思いが強く自作することにしてみました。

RaspberryPiなどから自分で温度制御しようと最初は考えたのですが、「一定温度に保つだけならばサーモスタットを使えばいいね」と考え検索してみたところ、すでに先人がいらしたのでありがたく参考にさせてもらいました。

参考にした方は熱帯魚用のヒーターを使って温めていたのですが、鍋部分も安いスロークッカーを使えばもっと簡単に作れるという情報もあったので、それを採用させていただくことに。

購入したもの

- ツインバードスロークッカー3,531円

- デジタルサーモスタット1,500円

- 電源用平型ケーブル、ベターキャップ(電源コードのオスメス)など。約500円

- 100均 砂糖入れ(ケース用) 108円

作った

6000円以下で作成できました。スロークッカーは適当に安くて安心そうなものを選択しました。この商品でなくても電源のON/OFFがコンセント側からの電源入り切りで制御できればなんでもOKです。(本体にスイッチがあり電子制御されてるとダメです)

※電源ケーブルの作成などは電気を扱うので注意する必要があります。

デジタルサーモスタットは、説明書が適当だったのでアマゾンのレビューを読んで操作方法や接続方法を把握しました。

写真右下にあるのは温度ロガーで、調理には関係ないですが、温度変化のデータ取得のために10秒おきのデータを記録するために使用しています。

さっそく動作確認しました。(この段階ではまだケース未作成)

信頼できるであろう温度計として、タニタのスティック型温度計でも温度を計測してみました。おおむね±0.5℃程度には収まっている感じなので良好でしょう。

400gの牛もも肉を60℃で2.5時間調理し、低温調理後に表面を焼いてみました。

なんというのでしょう。とても柔らかいのですが煮込みのようなトロトロ感ではなくグニャリとした弾力感がありながら柔らかく、噛むたびに肉汁が溢れ出してきてひかえめに言ってすごく美味しいです。レアのようなクチャクチャ感はなくジューシーで柔らかい感じです。

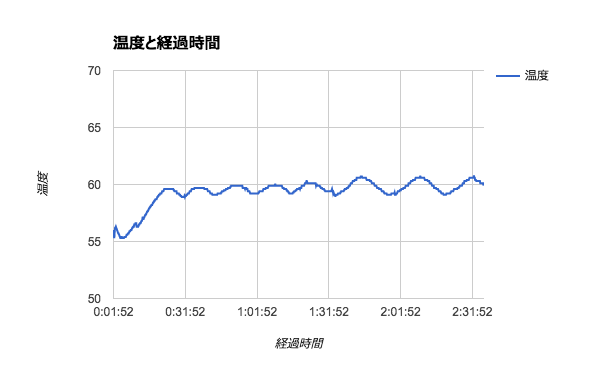

データロガーの計測データはこちら。

こうしてみると60℃よりも少し低温にみえますが、データロガー、サーモスタット、タニタの温度計のそれぞれが別の温度センサーなので多少の温度誤差があります。しばらく眺めてるとデータロガーの方が他の2つとくらべて低めの傾向でしたたので、サーモスタットとタニタの温度計の表示では60度超えももっと出ていました。どの温度計の温度が正確なのか考えると「そもそも温度とは」という哲学になりそうなので、あまり気にしないで温度変化の傾向を見る程度にしておきましょう。

購入したデジタルサーモスタットは、設定温度から何℃以下になったら稼働させるかという設定を0.1℃単位で設定できます。今回は0.5℃に設定したので59.5℃になるとスロークッカーが作動するのですが、これを0.1℃などにすればもっと細かな制御ができると思います。

anovaは水を循環させる機能もついているそうなので、ポンプも買って水を循環させるようにもしたいです。

次回はもう少し温度下げてみたいのといい肉も使ってみたいです。あとヨーグルトも作りたいです。

※電源ケーブルなどの接続は注意が必要です。市販の電源タップを改造するなどの危険を冒さないように注意する必要があります。

参考サイト

低温調理器を自作する – 御食事件

スロークッカーとデジタルサーモスタットで低温調理器をつくろう – Levistone

Yet Another Perl Cooking – YAPC::Asia Tokyo 2015