良い資料とは、次の条件を満たしたものだ。

- 背景から結論までの流れまでが自然で説得力のある資料

- 相手がすんなり理解できるレベルを保ちながらも、限界まで文字数を削った資料

- 見た瞬間に何を示しているのか分かる、適切な図表を載せた資料

とくに「3」の図表は、資料の説得力を大きく左右する。図表のクオリティーだけで、相手の納得度合いは大きく変わってくる。口頭で説得してもイエスと言ってくれない内容であっても、図表によりそれらしく見せれば相手がすんなりイエスと言ってくれる、なんてことはよくある。大半の相手は、資料のそれらしい視覚表現とそれらしいストーリーラインでねじ伏せられる。

では、資料で巧く視覚表現するにはどうしたらよいのか。簡単だ。表現のレパートリーのストックをたくさん持っておき、その中からその都度最適なモノを探し出すのだ。自分でイチから考えようとする必要はない。良い表現を真似る。これに限る。

この記事では、そんな視覚表現のパターンを可能な限り紹介する。どれも、やり方次第でExcelやPowerPointでも作れるようなものだ。ストックしておき、資料を作るときに随時参考して頂きたい。

1. 棒グラフ/折れ線グラフ

使いどころ:時系列で数字の変動を追いたいとき。

FREE Infographic Elements - Dribbble

最も汎用性が高いのはやはり棒グラフと折れ線グラフだろう。何がどう変化したのか、見せるのに最適だ。定番表現は、棒グラフで販売数や収益を見せ、同グラフ上に折れ線を重ねて収益率やシェアを見せること。

なお、グラフで表現するときにオシャレにスッキリ見せるコツは、ベースのグラフなどを単色で控えめにして、強調したい部分の棒線や点だけ目立つ色に変えることだ。

2. 円グラフ

使いどころ:普遍的な比率を見せるとき

Small multiples | Better Evaluation

そうコロコロ変わるモノではない比率・割合を見せたいとき、現時点の比率を見せたいときには円グラフを使うと分かりやすい。ただし販売数や収益等の数字情報は失われてしまうので注意。

3. ポジショニングマップ

使いどころ:競合などのラインナップとの明確な位置関係を見せたいとき

コンセプトや、競合との差別化ポイントが決まっているのであれば、ポジショニング図を使うと説得力を醸し出すことができる。ポジションニング図を使うときのポイントは、(1)図上に載せるものは、文字よりもアイコンやロゴ、製品写真を使うこと (2)縦軸と横軸のキーワードをよく考えること。

4. 時系列図

使いどころ:納品までのスケジュール等のプロジェクトの流れを示したいとき

Chapter 3: Visualizing Qualitative Data in Evaluation Research

どういうスケジュール、流れでプロジェクトを進めていくかということについては、タスクごとに分けた時系列図で示すのが良い。上図のような時系列図を使えば、それぞれのタスク間の関係性と繋がりを直感的に示すことができる(この2つのタスクは同時並行できる or このタスクは前のタスクが終わってから進める、等)。タスクAが終わってからタスクBが始まるであれば、Aの終わりからBの始めを矢印で繋げばより流れが明確になる。

5. 時系列図(1本線図)

使いどころ:歴史、経歴等の振り返り

時系列で過去を簡潔に振り返るときには、1本の線を横に引き、上下のスペースでに主なイベントを説明していくとスッキリと見える。ただし、先ほどの時系列図のように複数の出来事の重なりを表現することはできない。

6. フローチャート

使いどころ:何かの作業手順を説明したいとき

時系列図とは違い、定まった時間の概念を取り払うことで「この次はこれをやる」と分かりやすく手順を伝えられるのがフローチャートだ。シンプルに矢印で、項目をつなげていくだけなので作るのも簡単だ。矢印を複数本に分岐させれば、ケースバイケースで作業項目が変わるような内容でも分かりやすく示すことができる。

7. バブルチャート

使いどころ:複数の項目の特徴を分かりやすく比較して見せたいとき

大量の情報を1つの図の盛り込むことができるバブルチャート。他商品や他国との関係性を明確に、直感的に示すことができる。うまくバブルチャートを使えば、非常に濃密で説得力のある資料になるはずだ。上の図はまさに情報が大量に盛り込まれたバブルチャートの良い例だ。

▼上図(Gapminder World Map)に盛り込まれている指標は以下4項目だ。

- 横軸:国ごとの平均GDP/人

- 縦軸:国ごとの平均寿命

- 円のサイズ:国ごとの人口規模

- 円のカラー:国がどの大陸・地域に属するか

また、下図のようにバブルの中で比率を示すこともできる。ただしあまりに複雑にならないように注意。

At the National Conventions, the Words They Used

8. マトリックス表

使いどころ:細かな「性能」「機能」の数字の差や、有無を横並びで見せたいとき

Web Design Pricing Table Template

資料で数字だらけの表を使うときには、次のことに注意したい。

- あまりにも項目を増やしすぎないこと(重要なデータとその周辺のみに絞って載せること。どうしても大量のデータを見せたいときには別紙の添付資料を用意する)

- 列・行・セルごとに色や、線のタイプを変えて、少しでも見やすくすること

- 強調したい数字の色やフォントを変えて目立たせること。数字を◯で囲んでも良い。

9. マップ図

使いどころ:地域別・国別に明らかな差があり、それぞれを別で見せたいとき

How to Create a Vector Map Infographic in Adobe Illustrator

「グローバルに何らかのデータを見せたい」かつ「地域ごとに特色やデータの数字に差があるとき」には、マップ上にデータを載せて見せると華やかになる。

10. 相関図

使いどころ:組織同士、人物同士の関係性を示したいとき。言葉等イメージの繋がりを示したいとき

Chapter 1: Data Visualization and Evaluation

よくあるのは、人の顔写真同士を線でつなげた人物相関図だ。キーマンとなる人物は◯で囲ったり、色づけしたりすれば分かりやすい。さらに縦軸と横軸になんらかの指標を入れれば、より意味のあるデータになる。バブルチャート同様に、1つ1つのポイントを何らかの規模の大きさに応じて変えても良い(たとえば丸の大きさが大きいほど、組織人数が多い、等)。

応用編

ここからは応用編を紹介していく。ざっと見ておけばアイデアの引き出しの1つとなり、いつか役に立つかもしれない。

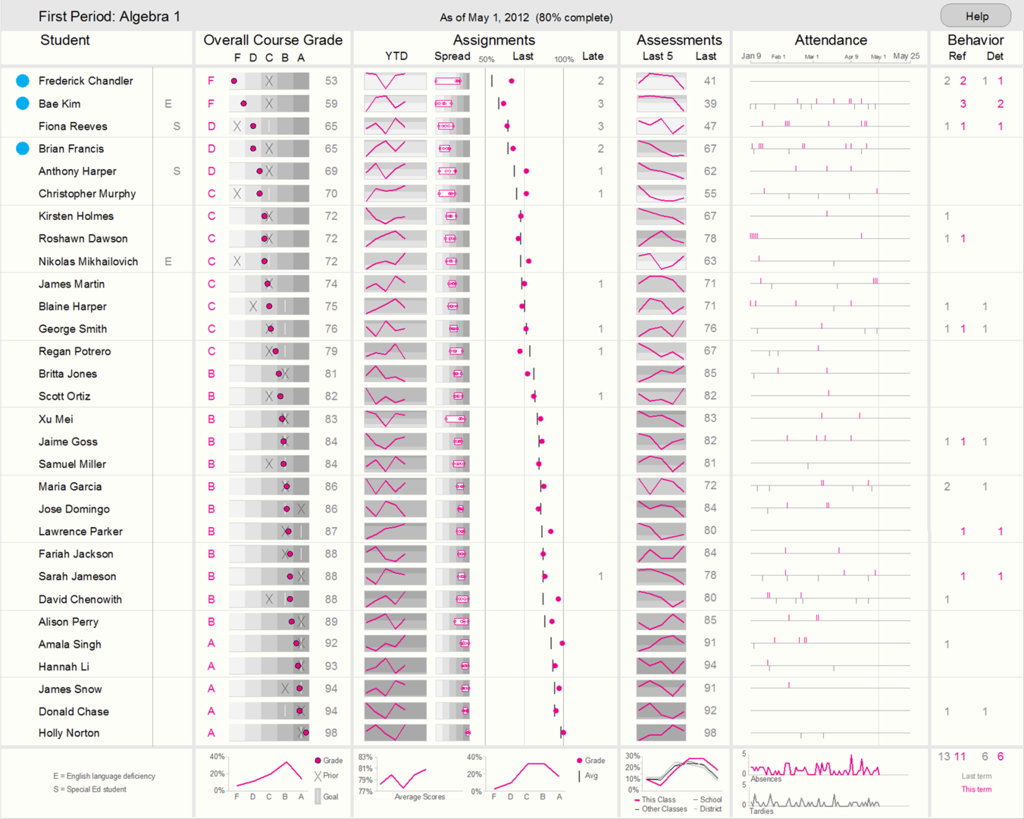

表の中にさらにグラフなどの図・イメージを入れる

Chapter 6: Data Dashboard as Evaluation and Research Communication Tool

The Battery Life of iPhones Cool Infographics

数字では見る気にならない表も、1つ1つの数字を視覚的な表現にすれば華やかで、直感的に分かりやすいものになる。

複雑なパターンをマトリックス表×色付けで分ける

Data Visualization and Evaluation

複雑なパターンを分かりやすく分類したいときには、表を作り、それぞれのセルに色付けをしたり、◯をつけたりすれば簡潔に示すことができる。

比率を左右で横並びに比較する

2つのモノ・コトの特性の違いを比較するときに、真ん中に項目名を載せ、それぞれ左右に棒グラフを伸ばせば、それらしい図に見える。とはいえ、結局、左右に目を動かして、棒の長さを見比べなければならないのであまり本質的とは言えないが…(1方向に縦にざっと並べたほうが数字を比較しやすい)。

割合(%)を図を使って直感的に表す

Infographic Vector Elements | Pixeden

たとえば、50%を表すときに10人の人物アイコンを並べ、5人分だけ色付けする等。パーセントくらいそのまま数字で見せれば良いのだが、どうしても華やかに、おしゃれに見せたいときには有効かもしれない。アイコンはたとえば下のサイトで無料でダウンロードできる。

複数項目の割合を1つの円グラフで表現する

Infographic Vector Elements | Pixeden

上図 左の円グラフのように複数個の円グラフを1つにまとめて表現すれば、比率を分かりやすく比較することもできる。ただし、Excelでは(おそらく)このような多重円グラフを簡単に作成してくれる機能はないため、自分でコツコツ作らなければならない。なお、上図はフリー素材の画像であるため、Illustratorを持っているなら、このまま使うことができる。

グラフの項目をオシャレにアイコンや絵で表す

Social Media Pie Chart Count (Vector)

What Happens on YouTube in 24 Hours?

これもあくまでも華やかに、おしゃれに見せるための表現として。本質的ではないが、見た瞬間に「おぉっ」と思わせることは、ときに大切になる。

ここまで視覚表現のアイデアを淡々と紹介してきたが、他にもっとイケてる視覚表現を探したければ「infographics cool」や「chart cool」などで画像検索をしてみると参考になるものが多く見つかるはずだ。

じゃあ、実際にどうやってExcelなどのツールを使って、図や表を作っていくか。

これについては、この記事では書ききれないので参考になる本を1冊だけ紹介。興味があればどうぞ。